「有机护肤品」的故事

你觉得「有机护肤品」最吸引你的特点是什么?

纯天然?更安全?不致敏?

你又是在什么情况下会首先考虑使用「有机护肤品」?

皮肤过敏了?备孕?为孩子?

一直以来「有机护肤」都不是一个热议的话题,在美容护肤这个大的行业里也始终处于边缘地带。以至于即使在这个资讯发达的年代,我们也不那么容易能获取足够多而新的相关信息,尤其是在中文区。我在网路上大致翻阅了一下,目前可以被我们接触到的内容大都停留在“有机认证体系/标志”的介绍上,换言之,大家都认为,认准认证标志就可以分辨有机护肤品的身份了。这点虽不假,但也绝非衡量“有机护肤”这个概念的唯一标准。我想从它的故事说起,聊聊在我心中,它的模样。

一切源于不确定

如果说“信奉科技”与“回归自然”是两条截然相反的路径的话,那么在第二次工业革命以后,人们就一直试图在这两者之间找寻一种平衡,或者说,是想方设法在它们之间设置一个“牵引力”,以尽可能地减缓科技推陈出新的速度,以及弥补人类与自然之间脱开的距离。现代的很多天然化妆品品牌便是在这样的背景下应运而生的。

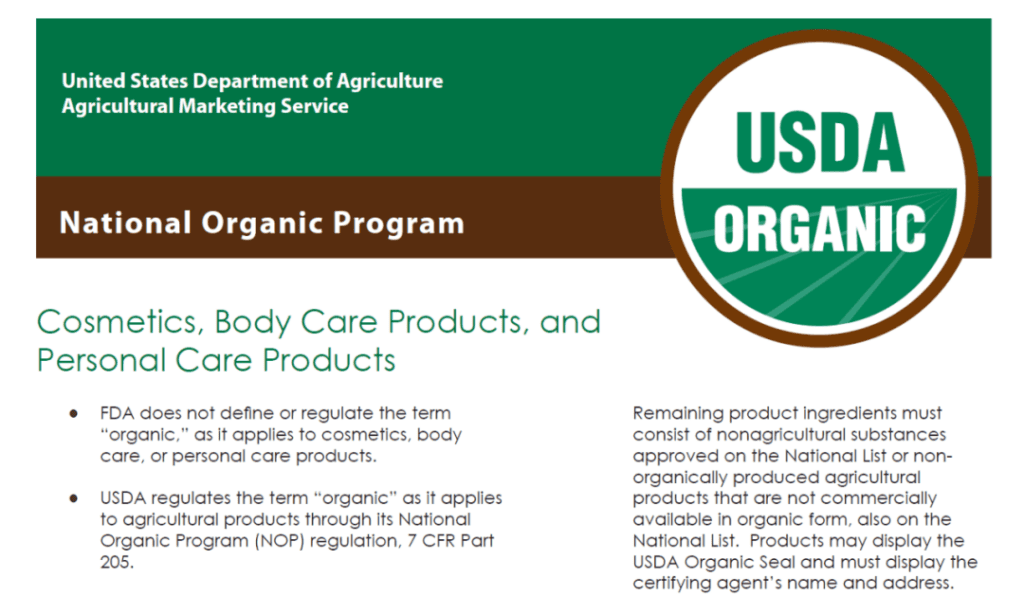

不过时至今日“天然化妆品/保养品”依然是个定义模糊的概念,在全世界范围内,没有任何条款或法律可以来规范和约束它。以至于它的这种“抽象”很轻而易举地被商家们利用,附以各种表面功夫来迷惑和取悦用户,譬如:绿色的包装,植物的图形,而至于瓶子里面装的究竟是什么?有一半以上的人似乎并不关心,即使有人会关注,只要成分表上出现一两个植物的名称,也就能被轻易说服。

于是,在相当长的时间里,“天然保养品”更像是一种形而上的存在,因为没有人能真正做实它的内涵,这种不确定性也催生了“有机护肤品”的诞生。

什么是有机?

“有机”一词原生于农业。主要指一种能产生可持续循环,保护物种多样性和生态平衡的农耕方式。它是在工业介入农业,并发展到了一定程度,出现了一些“副作用”之后,人们进行反思和寻求解决办法后的产物。

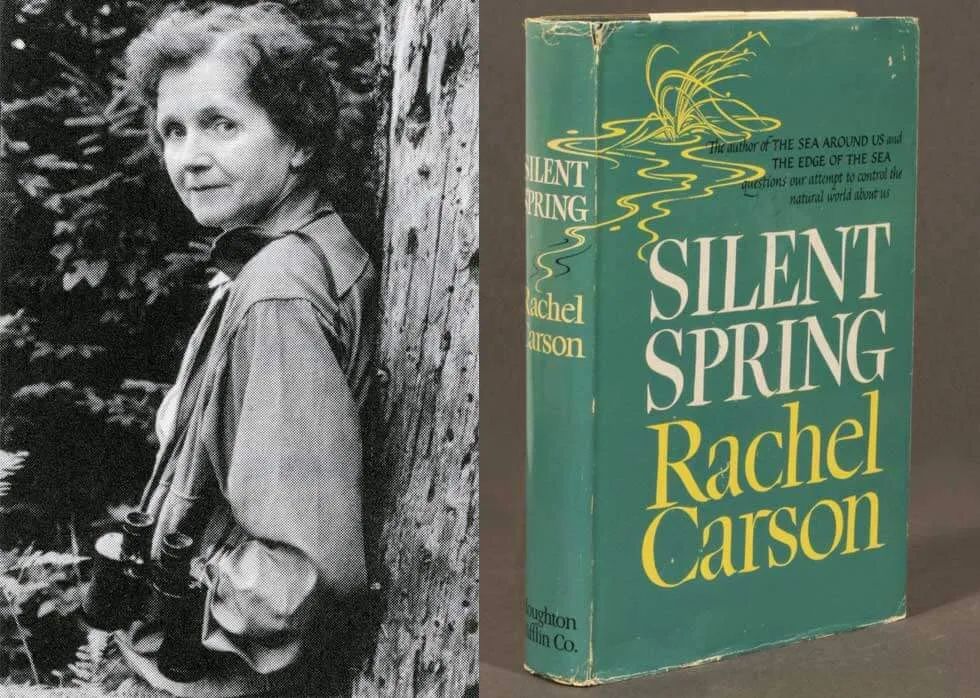

例如:DDT的应用。在20世纪上半叶,它曾是一种著名的农药。人们对它产生的“好感”来自于二战时期,当时它被广泛应用于抗传染病(疟疾、霍乱等)中,并取得了良好的效果。于是,在战后它成了农业上除虫害的主要用品。直到1960年代,DDT的副作用才被慢慢发现和揭露。人们先是发现它对于鸟类繁育上的伤害,随后又陆续发现对于环境(土壤、空气)以及其它动物产生的副作用。于是,一场对于禁用DDT和关注环境保护的运动从此开始。

1970-1980年代是西方社会“绿色产业”发展的黄金期,农业种植的有机化、素食文化的兴起、有机商品超市的创办,当然也包括众多有机护肤品牌的出现。不过当时的”有机护肤品“依然称呼自己为“天然护肤品”,只是产品的配方组成有别于日化产品,侧重天然植物的应用,且会借鉴当地草药的传统用法和采用传统加工方式,而对植物的种植方式,会尽量考虑使用有机种植的,但不绝对苛求。而另一方面,无独有偶,这个时期也是现代芳香疗法在欧洲蓬勃发展的阶段,因此,精油与护肤品的结合也为很多产品带来了新的灵感与创意。

受监管的天然护肤品

随着市场上天然护肤品的日益增多,以及人们在有机农业和食品上的持续发展与经验收获,个人洗护用品、化妆品行业也在1990年代迎来了新的变革,一些以规范相关天然产品标准为愿景的行业联盟,或独立有机认证机构(非官方性的)陆续成立,如:Ecocert(法/1991),BDIH(德/1999)。就此,一部分的天然护肤品有了认证标志,它们不再身份模糊,而成了:受监管的天然护肤品。

这些有了认证标志的“天然护肤品”,也就是后来被人们称作“有机护肤品”的产品。那么。这个标志究竟赋予了它们怎样的定义?它们又自愿在哪些方面接受监管呢?

正如“有机”一词脱胎于农业,在所有的“有机护肤品”中的“有机”一词也只定义了植物原料耕种的方式,即:采用有机种植方式获取的植物原料。也因此,“有机护肤品”首先保障的是产品成分的“纯净度”,以确保像农药残留,这类人工合成的化学物质尽可能少的,或完全不会通过产品影响人体。其次,有机农业是一个以维护生态平衡为大前提的行业,所以采用有机植物原料的产品,在一定程度上也是在为生态、环保贡献一份力量。

除此之外,护肤品、化妆品的生产工艺又决定了它们不可能只是植物原料的堆砌。在这其中还需要有各种其它成分的辅助,例如:乳化剂、表面活性剂,稳定剂,防腐剂…等。因此,这类认证体系还需要规范被添加在“有机护肤品”中的各种成分的属性,一些被明确毒性或存在很大争议的成分会被禁止添加,例如:苯甲酸类防腐剂;以及,一些动物来源(如:羊毛脂、蜂蜡),和经过人工反复加工的植物性成分(如:氢化植物油)也会被约束添加比例。

所以总的来说,这些有机认证机构对于护肤品们所作的监管主要可被归纳成两点:

– 什么可以添加,或是鼓励添加的(当然是尽可能高比例的有机植物成分)

– 什么要少添加,或禁止添加的(主要是非天然和人工合成的各种香料、防腐剂、色素等等)

但由于这些认证机构都是非官方性的,所以一开始它们只为当地的品牌/产品认证,这也意味着,这些认证并非在全球通行和受到认可(因为每个国家可以有自己对有机产品的衡量标准)。此外,不同认证机构的条款和标准也有差异,这使得大部分消费者只能对这些认证有个模糊的概念,而不能十分清晰产品真实的“含金量”,这一点也成为了稍后又一次行业变革的“导火索”。

认证的含金量

也许大家都不会想到,就在认证标准实行的几年后,原以为整个市场的情况会因为这层“自律”而变得越来越好时,一场暗涌也在萌动。

从1990年到2000年初的这段时间里,由于民众对天然有机产品的信任和消费偏好使得德国成为了有机护肤品产业重要的聚集地。与当时邻居法国正在繁荣发展的药妆相映成辉。只是德国相对“保守”的性格使得很多产品依然只是在德语区内流通。

在德国当地的零售体系中,人们购买有机护肤品最主要的渠道是有机天然商店,或部分药店;还有一部分会在日用品连锁超市中,我们俗称的“开架式”。而就在这些开架产品中,有相当一部分是属于超市自营的,它们也专门成立了自己的有机品牌,并取得了当时BDIH的认证。但众所周知,开架产品之所以会受欢迎,很大程度上是由于它们实惠的价格。那么问题就来了,同样获得BDIH认证的两款面霜,为什么在连锁超市贩售的一款只要花3欧不到的价格就可以买到,而另一款只在有机商品店贩售的却要花上20多欧?而且大家的包装上都写着Rose呢?!

这种对于价格差异的质疑乍看上去似乎不无道理,于是引得当时媒体纷纷报道和讨论,但真相又是什么呢?

文字游戏

我们来具体说说这两款“Rose面霜”。

其实在超市中贩售的这款面霜确切名称是Wild Rose Cream(野玫瑰面霜),嗯!野玫瑰!听上去似乎比单纯的玫瑰更有意境!但落实到实际的护肤品成分里,Wild Rose用到的是犬蔷薇的种籽油,即植物油,俗称的玫瑰果或玫瑰籽油。而那款标记Rose Cream的产品,会用到的成分是真切的大马士革奥图玫瑰精油。

相同容量的奥图玫瑰精油价格约是玫瑰果油的55-60倍(以两者欧洲市场零售价的平均值核算),即使在护肤品中精油的添加量会明显少于植物油,但原料上巨大的价差依然无法使两者产生的最终成品被标记上同等的价格。不过这一点,大部分消费者并不知情。

像这样的,以同种或相近植物命名产品,却以不同植物萃取形态加入护肤品的做法是有机/天然类护肤品中很容易打擦边球的部分。但还是会有商家为了吸引消费者的眼球而在一些表达上偷换概念。

除了这种情况还有更精明的做法。

在有机认证体系中不仅对成分有规范,还会对产品成分中的“天然与有机含量多寡”作出相应标准。譬如,Ecocert早些年规定产品中至少含有95%的天然成分和不低于10%的有机成分才能进行认证。那么如何可以做到既满足认证要求,又缩减成本呢?有人又想到了办法。

早几年我去一家法国某蒸馏厂拜访时,他们正在如火如荼地蒸馏矢车菊纯露。这个品种在芳香疗法中始终处于不温不火的状态,但在天然/有机美妆领域却很受欢迎。蒸馏厂的负责人无意中透露了一个信息,就是这些纯露最终被落实在化妆品成分表中的名称可能会写成:矢车菊萃取。“萃取”是个挑不出毛病的名字,因为它涵盖了一切植物加工的形式,但是不同萃取工艺和最终获得的成品,从功效到价值都可能有天壤之别。而纯露形态的“萃取”,因其中大部分都是水,可以说是成本最低的一种,但也的的确确能符合有机认证标准,且让产品以低成本达到有机含量的添加标准,于是这种做法也成了这个行业中的潜规则。

新的规则

种种游走在认证边界线上的操作使得很多真正在为产品耕耘的独立有机品牌处于尴尬境地,以及心怀不满。于是在2007年,由德国几个知名有机品牌(Weleda, Dr.Hauschka, Primavera… 等)牵头,一个新的认证体系Natrue诞生。

在新的Natrue认证中除了更严格地将“天然”和“有机”护肤品作了区分外,还根据产品中有机成分含量的多寡用三星方式来作划分;以让消费者更明确产品确切的“纯净度”或者说“含金量”。这套体系在稍后十余年的实践下逐步受到行业内的认可,并一跃成为全球范围内最重要的有机护肤品认证标志之一。

但这种全球性的认可严格来说还是局限在行业内部的,从国家或地区层面来讲,并不见得对这些独立的认证机构/标志做到完全地接受。但另一个事实也摆在人们面前,就是在对生态、环境、健康意识的普遍提高下,天然/有机类化妆品、保养品的发展却越来越快,所普及到的地区也越来越广。于是在2017年,欧洲四国、五大有机认证体系:BDIH (德), Cosmebio (法), Ecocert (法), ICEA (意), Soil Association (英)组成了一个认证联盟COSMOS,意在将这五大体系中的标准融合与平衡,制定出一个适用于地区性的,被广泛接受的有机护肤品的认证标志。

从众与边缘

历经了半个世纪的发展,“有机护肤品”产业从表面上看是有着越来越好的势头,更多的人愿意投身其中,也有越来越多的消费者喜欢上它们。然而,所谓产业,也是生意,人们难免会用经济价值,商业视角,人文标准来作为产品、品牌的衡量标准。尤其是当有一些成熟的标杆企业在统领行业标准时,后来的进入者,或者说年轻一代的创业者就会陷入一些窘境。

如上文所提,有机认证体系变得日趋完善,某种程度上是对消费者的福音,而对于品牌或企业来说,它却成了一个沉重的负担。繁琐的认证流程,高昂的认证费用使得很多创业者,新品牌望而却步,或不愿买账。尤其是那些在新时代成长起来的年轻人,他们通过社交媒体大胆地抛出“灵魂拷问”:

“我为什么要去为这个规则买单,而不去支持那些也很好,但是规模很小的原料供应者1,或去参与公平贸易2呢?” “我们有我们自律的标准,它远高于现在的有机体系的标准,所以我们为什么还要去做这样的认证呢?”[注1:很多小规模的原料供应者采用有机种植方式,但没有参加有机认证。][注2:公平贸易主要指向不发达地区直接采购当地的特色农产品(原料),以来促进当地的经济发展。但公平贸易的原料大都没有有机认证。]

如果说有机产业的初心是不能完全基于商业思维考量的话,那么,这些年轻后浪的发声正是对于所有从业者“初心”的一次次叩问。在大自然里,万物的和谐相处,共同成长是它的法则;而在商业环境下,寡头的垄断,“帝国”的建立是它的现状。因此,“有机护肤品”们,要何去何从?

”帝国“的野心

从2000年起,美妆“帝国”们掀起了一轮又一轮的收购狂潮,自然也波及了当时的“有机护肤”这个有着潜力的品类。尽管这种商业行为的发生本无可厚非,一方愿意投资,一方愿意出让,各有利益所得。但给品牌和产品着实带来了不确定性:收购以后“我们还是原来的自己”吗?

答案并不让人乐观。

大部分被收购后的品牌会被进行新的产品规划,这些规划,小到配方调整,原料替换,大到完全下架某些单品。于是,原先忠实的用户只能悻悻而走。但这或许不是“帝国”们所担心的问题,因为它们在营销上的财力和天赋足以让另一批人再走进这个品牌;又或者,它们早已看惯了如此的人来人往,当作稀松平常。

去年刚回到德国的时候,我特地去找了以前上学时候爱用的几个牌子,发现都换了“东家”,喜欢的单品也被改头换面,换成了时下在护肤品宣传上更容易获得消费者认可的流行成分。

前些时候,某个法国主打精油的护肤品品牌来找我“恰饭”,由于不是这个品牌长期的用户,我特地作了些功课,看到有国外用户反馈其中的主打精油气味在换了包装后(品牌易主后)闻起来与以前很不一样,更像是人工合成的香精。于是心生疑虑,便截图给了品牌方,然后…就没有然后了…

其实在从事“有机护肤”这个行业的绝大部分都属于中小型企业,且很多人愿意投身它的原因是真切地热爱植物与自然。因此,在这些品牌的运营上会更多地关注产品,关注缔造产品过程中创造者自我灵感的展现与诠释。而在泛美妆行业中,人们往往会把营销策略看得比产品更重要。这种想法上的差异,最终的结果就是让一个个原先个性鲜明的品牌失去了特色,“有机护肤品”的走样和趋同化是商业运作下很显而易见的现状。

一个轮回

随着越来越多商业因素的影响和介入,“有机护肤”品类下的品牌/产品也出现了分化,目前在市场上大致可以看到这样几种类型:

第一类,以自然哲学的内容为品牌理念,会借鉴药用植物的传统应用形成配方,看重植物的特色功效或整体效用(不仅仅是成分效用部分,还有气味、能量等多方面),但相对来说,不善于或会淡化在大众市场上的营销,更愿意针对专业用户,如美容师、治疗师等做定向指导。他们相信,通过专业人士的传递,产品的内涵能被真正的体现。他们是有机护肤理念真正的践行者。

第二类,走快消文化的有机护肤品。他们并不注重天然成分的完整性(譬如会用天然单体替代完整精油),配方模式/思路与日化产品雷同,紧随潮流出新,善于市场营销,它们占据着目前绝大部分的市场份额。

第三类,在目前“高科技”护肤潮流的引领下,有人认为单纯的“有机护肤品”在效用上不及很多功能型护肤品(更准确来说是不及它们见效快),因此他们打出“有机+有效”的口号,在使用有机植物成分外,还会借助生化科技,加入例如植物干细胞等成分,以来丰富产品的配方,并突显功效的落实。

于是,当我们在今天再提及“有机护肤”的时候,它已不再是几十年前,那个只在强调产品成分纯净,愿为人与自然之间搭起一座互通的桥梁而诞生的概念了。人们早已在此之上做了太多加法。可就如“一生二,二生三,三生万物”的规律那般,越繁复的形式就越疏离本质;如今的“有机护肤”已不再那么纯粹,至少它其中的一部分已经远离了初心,似是走回了当年“天然护肤”的老路,变得模糊,虚虚实实,令人难辨。

“有机”或许没那么重要

不知道是不是年龄的关系,我开始对很多东西没那么执着了。就像上一篇文章里提到的,我对护肤这件事没那么执着了,同样的,现在,我对于护肤品是否贴了“有机认证标志”也没那么执着了。

这些年着实走访过一些种植药用或芳香植物的农庄,他们大都小小的,通常是一家人在一起经营。从他们的身上,让我深切感受到,其实有机农业种植也好,植物蜕变成产品也罢,在这过程中最重要的不是条文规范的约束,而是人心自发透出的热爱。因为这份爱,才有了对自然的谦逊,有了对他人的真诚。而在这两点下诞生的产品,即使算不上“最好用”,但也会因透着纯粹与人情味而让人愿意靠近。

若再进一层,从“有机”这个概念的底层涵义上去推敲的话,我们目前人为设立的这些“认证、规范”某种程度上可以被看作成一种为突出自己“优越性”的标签。“有机”理念真正倡导的是自然万物和谐共生,以及人们需要有利有节地运用自然资源。如果按照这个标准来实践的话,作为商家就不应该去刻意打造所谓的“爆款”,因为所有自然之物的用度是都有限的;而作为消费者也同样要珍惜每一款在用的产品,避免浪费和囤积是另一种回馈自然的方式。

尾 声

“有机护肤”的故事还在继续…也许以后它又会被贴上新的标签,甚至替换上其它新潮的名字,但我想,只要有一部分人能始终记得它最初的模样,那份与自然达成的承诺就能延续。

你是“有机护肤”的爱好者吗?

有什么想说的吗?

德国本土的有机护肤有推荐吗?在哪里买得到呢?

比较老牌的像Dr.Hauschka, Weleda,网路上还是比较容易找到的。