从精油入「药」说起,再谈口服精油之安全问题

冬季向来是呼吸道传染病的高发季节,尤其在经历了三年疫情之后,某种恐惧似乎已潜入了我们的意识里,让不安一触即发。于是,即便有了很多国家躺平多时并已进入常态的先例,即使在三年疫情中我们或多或少也累积了一些应对经验,但当真正宣布要开始回归生活的正轨时,反而让人慌乱了,很多人并没有如释重负,一时间各种药物变成了稀缺品。

准备一些居家常用药物本无可厚非,然而,当一股强大的不安全感在驱动着这件事时,我们的判断往往会出现偏差,不知药物原理,不明风险程度地盲目服药,叠加服药是当下很容易发生的情形;以及为了确保“万无一失”,在中西药之外寻求更多另类疗法“保驾护航”也是目前被趋之若鹜的做法,精油的使用就是其中的一种选择。当然,作为一个常年与精油打交道的人来说,我自然不否定精油在时下的作用和帮助,但我也不能忽视又一波精油滥用现象的出现,比如不分青红皂白地口服精油。所以想来想去,还是觉得有必要再来和大家聊聊精油口服这件事,因为我一直认为非正常应用下服入的每一滴精油,都是裹挟着生命的赌博。你不知道,哪一滴或累积到哪一滴便会激起体内的惊涛骇浪。

其实,几年前我已经做过一期有关精油口服的视频,意在向大家说明一些在精油应用中需要被关注的安全事项以及口服途径使用精油的几种操作可能,如果还没有了解过相关内容的读者可以点击这里回顾。而今天的这篇文章我会从另一个角度切入,即:精油入药,当它们成为真正的口服制剂后,到底可以发挥怎样的作用,或依然存在怎样的问题。从中可以让我们对精油口服合理化更多一层认知,以及在精油多元化应用中厘清每种方式的侧重,并重新审视「芳香疗法」这门学科,对它的内涵做更深入的思考。

精油入「药」:芳香疗法的医学应用抑或悖论?

把精油视为一种天然「药物」,并展现其在现代医学领域的应用价值是从现代芳疗体系建立之初就一直被探寻的主题。先驱者像法国的Jean Valnet医生,在上世纪七八十年代就已经有了丰富的相关经验,在他的治疗方案里,除了常规的精油外用,也会根据情况提出口服建议。而他的书<Aromathérapie>可能也是我们目前可以查实到精油口服体系化方法和有特定剂量建议的最早资料了。除了精油的口服,他也提倡运用芳香植物和酒做成单方或复方酊剂进行口服使用(精油成分会析出在酒精里),这部分其实是西方传统草药学中方法的借用。但大体上,精油或者说芳香植物入「药」的几种形式已初见端倪。

目前,在欧洲范围内(以法国、德国、瑞士、奥地利为主要讨论对象)精油以药剂身份出现已变得越来越普遍,它们的价值也被越来越多的医药公司看重,并着手进行研究与新药开发。根据欧盟的相关规定,当某种精油具备治疗或预防某种疾病的功效,或当它具有调节免疫或新陈代谢的功效时,可以被视为「药物成分」。除此之外,它也可以仅作为辅助剂(例如:芳香剂/香料)出现在药品中。不过这里所指的「药品」并非全部是口服剂型,还包括外用药膏、滴剂、喷剂等多种形式,从现有相关药品种类与数量的比例来看,精油口服制剂的占比是最小的,绝大部分还是以通过皮肤或黏膜吸收的产品。

在人类社会中,药品总被赋予最严格的规范,因为它们与人类的健康、生命息息相关,容不得半点玩笑。也因此当一支精油要成为「药品」时,它势必要收敛起原有的那些散漫天性,去接受制约与监管。记得之前也有和大家讨论过「是否有药用精油」这种说法,回答是肯定的,这些被允许成为「药剂」的精油就是所谓的药用精油,只不过欲戴上皇冠也必定要为其付出代价。

药用精油也被称为「标准精油」,也就是说,在一支精油中它被重用的药用成分(某种化学单体)含量和密度需要符合当地的药典规范(在欧盟遵循欧洲药典以及各国药典),以此来确保一支精油入药后具有稳定的效用剂量,以便其发挥出它在研究中所得到的应有的药用属性。但我们也知道,精油原则上是一种农副产品,就像我们在大自然中很难找到两株完全一样的植物那般,我们也很难让精油每年都呈现绝对相同的成分结构。因此,要让它们变得「标准化」就必须有人工手段的干预。最常见的做法就是以药典为蓝本,为一支「原生态精油」添加天然芳香单体,以去补足可能缺失的主要成分。例如,根据欧洲药典,蓝胶尤加利(Eucalyptus globulus)精油中1,8-Cineol(1.8-桉油醇)的含量必须大于70%,最好达到80-90%。 而一支原生态的蓝胶尤加利精油1,8-Cineol的含量通常在65-78%的区间内,所以如果某年因为气候关系,该成分无法达标,那么人们就必须“手动”添加1,8-Cineol的单体来确保相应药物的生产。

到这里,有一个问题会呼之欲出,就是:我们到底要以怎样的标准去判定一支精油的优劣和价值?是去标榜它特色效用成分的高含量?还是更尊重一支精油固有的完整性?而要回答这个问题又会引出另一个更深入的思考:究竟什么才是真正的「芳香疗法」?纵观目前在学术届内的种种观点,大致可以将对「芳香疗法」的定义分为两大类:

1. 任何以疗愈或治疗目的去使用精油的方法就可以被认为是「芳香疗法」,这里的方法是不设限的,可以外用也可以内服。

2. 「芳香疗法」就是要以「气味」为核心,且这是它有别于其它植物疗法最大的特色。在精油作为疗愈工具时,使用方式不应以忽略或牺牲「气味」为前提进行操作,吸入/嗅闻、按摩、泡浴等方式是芳香疗法中值得推崇的主要方法。

出于对「芳香疗法」的不同理解,人们对精油寄予的希望就会不太一样。一种是对精油效果的精准性有更高的要求,且对这种精准性的判断完全仰赖科学论据(实验数据);而另一种则会对精油的原始性和丰富性更有期待,毕竟在精油中浓缩的不仅是化学分子,更有一颗植物在特定时间、地点生长的经历与印记,这些生命信息才是在疗愈进行时,可以去撼动另一个生命的根本。也因此,「标准精油」以及「使用标准精油」的做法在相当一部分治疗师的眼里并不认为是一种芳香疗法式的应用,而只是精油的「药物化」,它更属于天然制药领域。

回到上面的问题,对一支精油价值的判定似乎很难被非黑即白地回答,更多地它还是取决于使用者对精油乃至芳香疗法这门学科的理解与寄予的使用意图。药厂的意图是通过精油中的某种特色成分来达成一些病症的针对性疗效,言下之意,这些特色成分就是精油中价值最高的部分;而另一部分治疗师的意图是借由精油的整体来传递一种植物的疗愈信息,并通过人的感官达成这部分信息的接收。那么,那些所谓的特色成分的多寡就变得必要却不那么重要了,而不经人工修饰的,精油的原生性则更被看重。而且不得不提的是,对于相当一部分的治疗师而言,精油的这种“不确定性”是他们非常着迷的部分,因为形色万千的人就应该匹配形色万千的气味和植物特质,接受因油制宜使用的挑战也是这些治疗师们乐此不疲的事情。

对我个人而言,我是更倾向于用第二种理解和所匹配的应用方式,但同时我也不会强迫所有人都去接受这种「唯一标准」。只要使用的立意是正向的,对使用的边界也有清晰的认知,「标准精油」也有它可圈可点的地方。所以是否要将「标准精油」纳入「芳香疗法」,每个人都可以有自己的答案。但有一点可以肯定的是,「精油入药」不会因为采用了这种形式,而成为最了不起的使用方式。

口服型精油「药品」的应用现状

无论我们是否把「精油入药」归为芳香疗法,都不得不承认,这种形式的出现还是为我们带来很多便捷与福利的,因为它们常常是很容易获得的非处方药物,并在某些病症的处理上,能与传统药品形成互补,甚至替代部分药物发挥更出色的能力。为了让大家对它们能有更深入的了解,这里我想再从三个方面作进一步说明:配方与剂量、功效领域以及与精油口服保健品的区别。

A. 配方与剂量

从配方角度来看,目前精油口服药品大致可分为三类:

➊ 单方精油配方 ➋ 复方精油配方 ➌ 精油单体配方

前两种类型比较好理解,就如同我们在做芳疗方案时,有时可以仅用一款精油,有时可以用两种或以上的精油进行复合配方。它们之间会有一定的效果差异,总的来说,单方配方的效力方向较为单一,而复方配方的效果辐射会更广泛一些,适应症也会更多。举例来说,同样是针对呼吸道的两款药品,一款的成分仅有蓝胶尤加利精油;而另一款则有蓝胶尤加利、绿香桃木、甜橙以及柠檬。前者则效力集中,主攻呼吸道的粘液化解;而后者则不仅可以化解上呼吸道粘液,还可以有镇咳和减轻呼吸道炎症的作用。

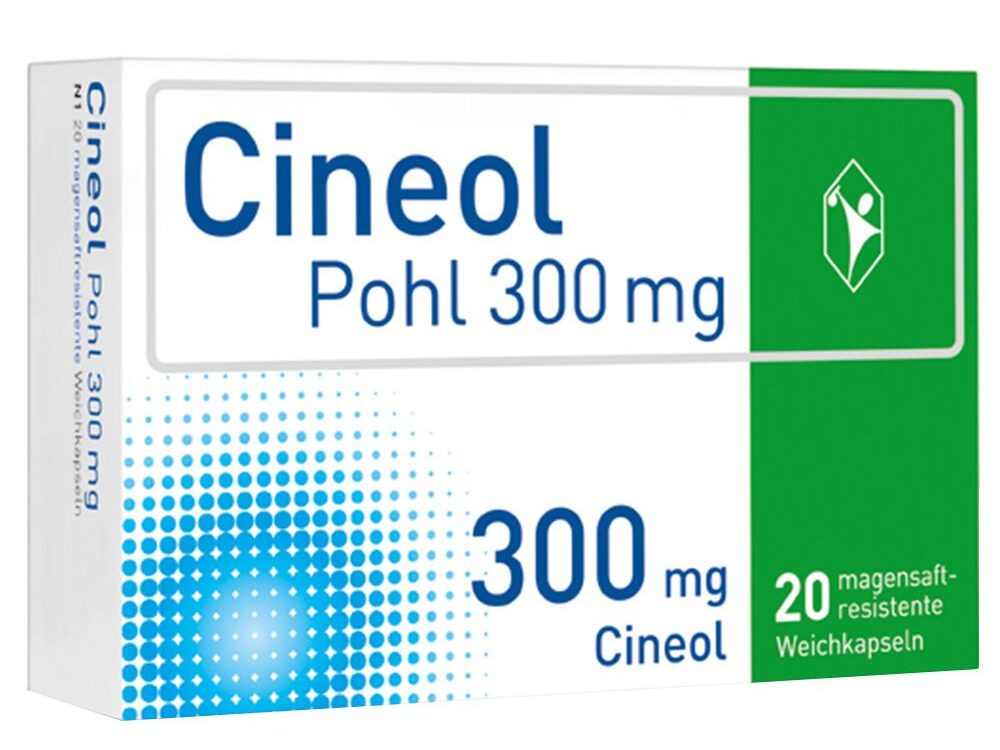

而第三类配方则比较特殊,在这里药厂甚至放弃了精油的形态,只从中提取他们认为最有效的单体成分组成药剂。还是拿蓝胶尤加利来举例,有药厂会将其中的功效成分1,8-Cineol单独作提取并做成一款药品,这种做法的“优点”就是可以更灵活地调控有效成分的剂量(通常是加大剂量),从而去获得更强劲和直接的疗效。但与此相伴的药用风险也会更大,禁忌人群也会更多。

仅适用于12岁以上人群,每日用量不得超过3颗

服用周期不得超过七天

这种做法也适用于复合配方,也就是多个精油单体的复配,例如下面的这个配方就是一款适用于胆结石的药品,其所有效用单体都提取自精油。

右旋薄荷醇、薄荷脑、α-蒎烯、

β-蒎烯、龙脑、桉油醇、茨烯

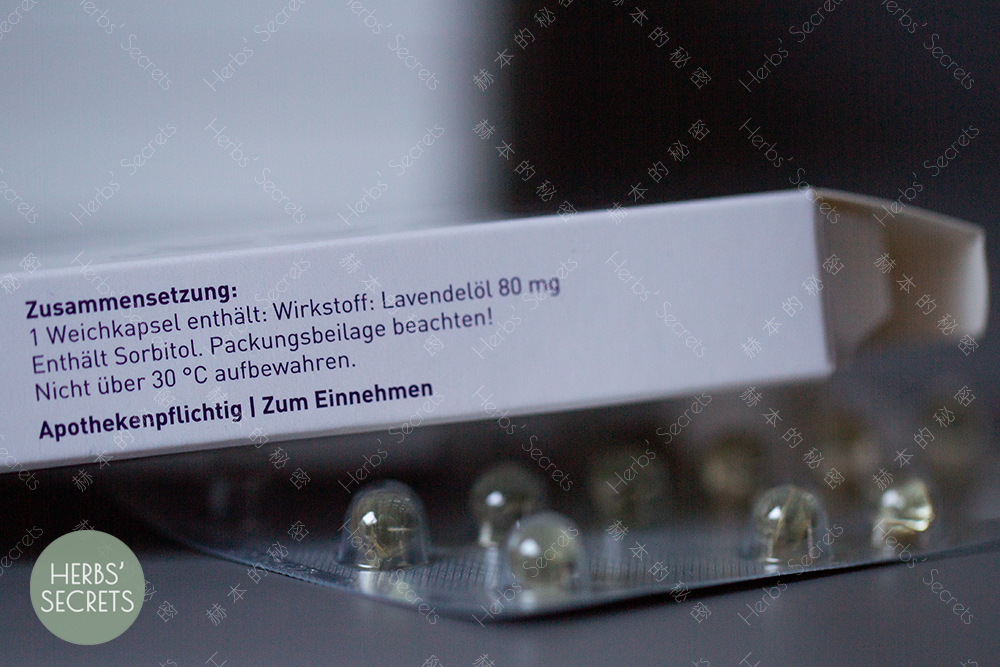

对于药品来说,配方(成分)外更重要的是剂量的设定,这也是我们最容易在居家环境下造成口服精油风险的要素。在芳香疗法中,常规的精油剂量单位是「滴数」,再精确一些会用到「毫升」,但在药品中剂量单位往往用到的是「毫克」。如果是口服容许度较高的精油(即:每次可以摄入的量较多),由毫克转换成滴数则问题不大,比如说下面这款真正薰衣草精油的药剂胶囊,每颗胶囊内含80毫克相应精油,每天服用一颗;那就等量于每天我们服用三滴相应的精油(一滴真正薰衣草精油约等于20-25毫克)。

但对于某些刺激性较高,或对肝肾代谢负担较重的精油来说,以滴数来计算服用量就显得不足够安全了,尤其是在复方的配方中,因为精油的分子更趋于多样化,我们如何去把握好每一种成分服用的安全性是非常考验专业度的。这里我们还是可以通过一款配方有更直观的认识,这也是一款用于呼吸道保养的精油口服产品,以下为每一颗胶囊内含有精油的剂量:

真正薰衣草 10mg 蓝胶尤加利 8mg

桉油醇迷迭香 8mg 野地百里香 6mg

对剂量的设定不仅有单位服用剂量(像上面列举的这个配方就是一剂的剂量),还有总量的服用上限,以及最长服用时间的限制(即:不得连续服用超过XX天)等多个层次。这些精细化的内容我认为不是一般人可以在居家环境中可以轻易达成的,包括我自己在内,万不得已需要进行口服方案时,我也只会做不超过三种精油的复合配方,或直接购买成品的药品配方来使用。毕竟「安全性」是每一种治疗方式在发挥其效用前最应该被考量的重点。

B. 功效领域

目前在市场上可获得的精油品种已超过五百种,并且还在不断地有新品种面世。然而现今被允许入药的品类却并没那么广泛,大约只有三十几种(依据欧洲药典),它们主要是:洋茴香、柠檬、蓝胶尤加利、甜茴香、胡椒薄荷、丁香花苞、真正薰衣草、橙花、小茴香、佛手柑等等。这就使得由它们制得的药品在功效领域存在一定的局限性。

「精油入药」目前最为广泛地应用是在上呼吸道系统,以蓝胶尤加利精油为代表成分,单独或以复配方式出现在成分中,主要针对呼吸不顺畅、粘液阻塞、上呼吸道炎症等问题。其它应用在这方面的常见「药用精油」还有:绿香桃木、(沉香醇)百里香、胡椒薄荷等。

其次比较多见的应用领域是在消化系统,主要以促进消化,改善胀气、缓解痉挛等消化系统紊乱的常见症状为治疗目的。效用成分常以各种茴香精油、薄荷精油为主。一些人认为,精油口服方式是最适合处理消化系统问题的,因为可以直达「患处」,而且不仅能解决症状(如痉挛痛),还可以深入地抗菌抗病毒(像某些因细菌/病毒感染引起的肠胃炎),但我们还是不得不面对积极作用下可能出现的负面影响,即:抗菌抗病毒的同时,是否有益菌也一并遭受到了威胁和牺牲,因为精油分子还没有聪明到可以辨别菌的种类,从而作出区分对待;以及使用者本身的身体条件是否可以耐受精油,例如:胃溃疡患者,不合时宜的精油口服会激发溃疡出血。这些其实都是我们把精油以口服途径使用时,需要同时考虑到的情况,就像任何药品会有副作用的说明,如果一种治疗需要付出一定代价,那么这个代价一定不能严重过症状本身。

精油药用的一些其他应用领域还有像针对神经系统的改善焦虑不安;或是排结石(胆囊或肾脏);免疫系统调节等。但就我目前的了解,在这些方面所针对性的产品数量都很少,远不及上面提到的呼吸和消化系统的应用,比例可能在100:1,这其实也从另一个侧面反映,如果从所谓的科学/化学角度去对精油进行理解和诠释,其研究成果要从实验阶段到落地,真正成为人体耐受和有效的治疗产品,这中间是一个漫长的过程,包含非常繁复的工作内容。所以面对目前越来越多的精油研究论文,建议大家一定要带着思考,以一种更广泛的视野去看待,而不能一股脑儿地,全然当作真理来用,因为任何与生命多样性相关的研究,理论永远有它的片面性。

C. 药品与保健品

含有精油成分的药品和保健品(膳食补充剂)常常不容易被区分,尤其在欧洲,这两者都在药房出售,精油药品也不需要处方,这就使得这两者之间的界限变得更加模糊了。为此,我特地查找了很多款不同的产品作比对,整理出了以下几种区别:

➊ 成分构成

精油药品中通常主要成分是一种或多种纯精油/精油单体;而保健品中在功效性的精油外通常还会添加一定比例的植物油,也就是说,在精油的浓度上会低于药品。但在保健品中,涉猎的精油种类会更加多样化(不局限于「药用精油」品种),尤其在法国,精油保健品的普及性更广,为人们提供了多元化的解决日常生活小问题的辅助方案。

➋ 功效说明

由于这些年保健品市场的蓬勃发展,每个国家都对它出台了越来越严厉的政策,限制一些不合理的说辞去误导消费者。所以,原则上非药品类产品都不可以宣传自己带有某种治疗功效和治疗某种疾病。以同样是对呼吸系统应用的两款不同产品举例来说,药品可以明确地说明治疗哪些症状/疾病(咳嗽有痰,支气管炎、鼻炎等等),而保健品只能说自己可以对呼吸道有一定的舒缓镇定效果。如果是一些只有单方成分的口服型精油胶囊,基本上都不会写具体功效,只有用法指导。更有一些比较地道的芳疗/保健品品牌也会在说明中严正指出:本品不是药物。

➌ 服用方式

无论是含有精油的药品还是保健品,它们在服用方式上都存在类似性。首先,这些产品绝大部分都不适合12岁以下的儿童使用的(少数是6岁以下),部分则不适合18岁以下的人群使用,还有一些特殊人群的禁忌,例如妊娠期、哺乳期女性、胃病患者等;大家尤其要留意产品中的禁忌人群相关说明。其次,这些产品都是疗程性产品,包括保健品在内,都不能像服用维生素片那样365天一天不差地服用。每个产品都有相应的疗程介绍,通常为7-14天。疗程过后应暂停服用,如有需要,一段休息后可以重启下一个疗程。

早些年在那条<随意口服精油是件风险极高的事>视频下曾有人评论,认为我的说明带有太多局限性,不能拿单体与精油混淆,而且精油与精油不同,言下之意,高品质的精油就可以被允许口服。但事实上,从上面的内容梳理下来看,精油口服的立意就是从研究单体分子出发的,无论是将它作为药剂,还是在习惯使用口服剂型的法系芳疗中。而至于精油品质,到了口服这个程度,自然是需要高品质的精油加以保障,但用法和用品是两个不同的主题,用法错误,用品再好,依然会出现该有的风险。

精油的口服剂型与其它用油方式相比是否存在优势?

我们似乎总有一种执念,认为吃下去总能最大程度撷取某种物质的营养或效用。我想这也是很多营销型商家灌输给消费者的“惯用”观念。但在芳香疗法存在的这么长时间里,口服精油并没有成为主流,或者说最主要的应用方式,其中的原因是不得不让人思考的。与另外两种常见应用形式——嗅闻(经呼吸系统)和涂抹(经皮吸收)相比,口服方式是否存在优势,是在最后这个章节我想和大家探讨的问题。

在研究药物和人体的关系时,我们会用到「药理学」,它主要探究药物对生物体所产生的作用和影响。倘若我们把精油也看作「药」,借用药理学的分析思维,就可以更系统化地了解到:精油是如何进入人体,在人体内进行怎样的分布,又经过怎样的转换与代谢,最后排出体外的;即:药物动力学的四大板块:吸收、分布、代谢、排出。不过目前精油药物动力学的研究内容并不多,针对不同使用方式进入人体后差异的比较研究更加凤毛麟角,所以暂且我只能提供一个框架性的思考过程供大家参考,如有补充或不同看法的也欢迎交流。

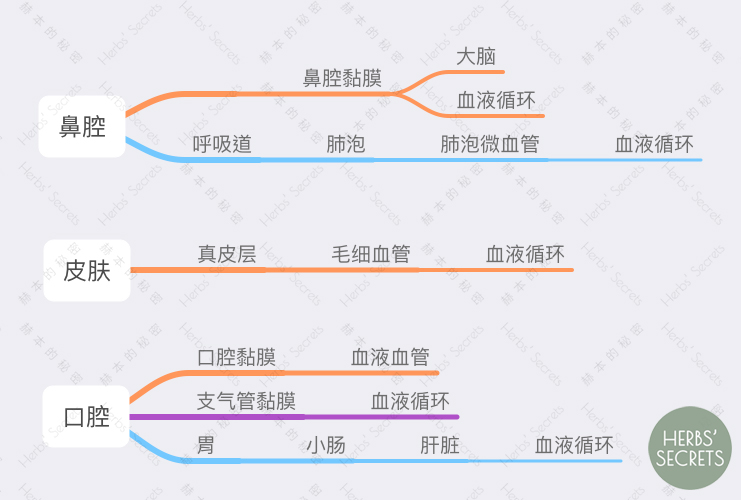

首先我们可以明确,无论精油通过何种路径进入人体,它之所以对人体产生了生理影响(情绪和其它层面的影响在先此暂不讨论),主要原因是它能进入血液,通过全身循环,被分布到全身以及目标器官。但输入途径的差异,会让精油抵达血液的速度和程度有所不同,它们的具体路径如下:

从上面的路径来看,精油通过口服方式进入身体到达血液循环的过程最费周折,其速度不及从呼吸或皮肤进入。这里我虽然没有找到确凿的实验数据,但依据「精油进入黏膜的速度快于皮肤」和「血管越丰富的区域,以及血液经流量越大的区域,越有助于精油的吸收」两个原则,我们可以大致推断出,由于鼻腔和肺部提供了一个巨大的接收平台(布满黏膜和亲脂性的吸收表面,以及很高的血流量),通过呼吸方式接收精油的速度应是三种中最快的,皮肤次之。在一些研究中发现,精油可以在皮肤涂抹后的几分钟就在血液中发现相应芳香分子的踪迹。我想这个时间同样可以作为呼吸方式接受精油时效的参考。当然,呼吸方式进入的具体操作方法有很多种,主动嗅闻、被动嗅闻,其产生的结果也会大相径庭,但这里至少给到我们一个很明确的信心,就是,嗅闻精油这件事情并不只是一种生活情趣,在必要时,使用特定的做法,它是能发挥相当的治疗作用的。

口服精油也有多种给予方式,或者说口服剂型上有差异,是使用胶囊保护式的,还是开放式的服用,如滴入植物油中放在舌下或灌入口腔服用,都会影响精油在体内吸收速度的表现。在口腔有逗留的服用,由于我们的舌下同样密布静脉毛细血管,也可以让精油非常快速地进入血液。而服用胶囊的话,就需要经由胃到小肠,再由肝门静脉进入肝脏,最终参与全身循环系统和抵达目标器官。于是,这样的长途跋涉难免会让人担心,精油的利用率会不会就变少了?毕竟任何物质一旦进入消化系统就意味着一次生化之旅的冒险,精油能否接受这种种“考验”?

如果大家有兴趣翻看这方面的各种研究报告的话,会在很多文章里都发现下面这个经典案例:

摄取含有1,8-Cineol为主要成分的GeloMyrtol forte胶囊(一种治疗支气管炎和鼻窦炎的药物),其生物利用率可以高达95.6%。[4]

很多人都会引用它来作为口服方式高生物利用率的证明。但在这个案例中很多人忽略了一个隐性的重要前提,就是GeloMyrtol forte所采用的胶囊为肠溶胶囊。这就意味着,胶囊被服用后可以耐受胃酸的侵袭,较为「完整」地抵达碱性环境的小肠,并在此释放,通过肠粘膜的首先吸收,再转入肝脏最后到达血液,这样可以最大程度确保精油的效用不流失。但即便如此,因为目标器官是在肺部支气管系统,所以进入循环后需要先抵达肺部,由肺泡的呼出把效用成分反馈给支气管黏膜,这个过程中效用成分的流失在所难免[2] 。而如果采用其它口服方式,让精油提前在胃中分解,那么最终可以通过血液循环输送到目标器官的有效成分就会变得更少。

纵观目前的绝大部分的口服精油研究内容,尤其是与生物利用率相关的,几乎都出于药厂之手,在前文中提过,药厂所采用的研究目标,从精油自身开始就与我们一般可获得的精油不同,就像GeloMyrtol中的绿香桃木,药厂有标准——只有166-180摄氏度蒸馏环境下得到的精油才可以被采用[2],而普通蒸馏我们基本上只到100摄氏度。再加上剂量精确到0.1毫克的设定,药物介质的特殊选择,综合因素下才达成了最终的「有效程度」。而这样的个例结果显然不适合以一当百,用来全方面界定「口服精油」这个宽泛概念下的所有内容。事实上,也正是因为精油在「怎么用」上有太多讲究,而让我们在现阶段难以客观地说出三种使用方式到底谁在人体内的吸收效果更佳,因为这其中实在有太多的变量因素需要被考虑,以至于会让这种比较试验变得相当复杂,如:

涂抹:精油的品种、按摩油的浓度、使用的皮肤区域以及面积 (关系到精油的渗透率)、参与实验的人种(毛发数量多寡的区别)、使用时是否同时封闭呼吸、是否要采用一定的按摩、测试时的室内温度、治疗目标器官

嗅闻:精油的品种与剂量、主动还是被动嗅闻,精油是否被稀释,稀释溶剂是什么?空间面积和温度/湿度,是否借助扩香仪器,仪器原理(干或湿)、治疗目标器官

口服:精油的品种与剂量、口服方式/载体、口服的时间(空腹或餐后)、治疗目标器官 ….等等

单取其中任一方式研究,采用不同变量就可能得到很多不同结果,也因此,到目前为止,绝大部分的研究都只能给到单项实验的结果,且可能依然存疑,而无法得到一个综合的结论来确定「口服」效果优于其它应用方式,抑或反之。

1.挥发性的单萜类化合物特别适合通过嗅觉吸入,以用于呼吸道感染的治疗。吸入后,这些化合物可能会被肺以及全身吸收,尤其是a-蒎烯、樟脑和薄荷醇被人体吸收的路径已经被证实。有报告显示,人体吸入的范围是空气剂量的54-76%,然而这个试图想通过计算空气吸入和呼出之间的差异来估计人体吸收值的做法并没有顾及到各种不确定因素。而这些担忧被另一项以检测血液水平的研究所弥补,但在血液中只发现了假设吸入量的4-6%。[3]

[摘取一些研究结论]

2. 在对茶树油的体外皮肤吸收研究中,2.75%的应用剂量,主要是萜品-4-醇,穿过表皮,24小时后有0.3%保留在其中。[4]

3. 在对人和小鼠进行(含有复合精油)的软膏涂抹后,各自化合物的血浆水平迅速提高。在使用后十分钟内达到最高水平。研究表明,精油通过皮肤的吸收程度取决于皮肤的特性,皮肤的面积大小,给药化合物的浓度和接触时间。然而这项研究因为受试者只有一人,只能得出有限的结论。[3]

到这里再来回看我们的问题,显然精油的口服并非一无是处,有一些优势还是值得被看到的,但它们大都以「双刃剑」的形式展示于我们:

➊ 开放性服用(如:与植物油、乳化剂等物质混合,或锭片、非肠溶性胶囊)对于胃部的功效最直接,但与此同时,对于胃部的刺激风险也最高,因此罹患有胃病的人应谨慎选择此种方式,或在有经验的治疗师协助下使用更安全的精油方案。

➋ 服用肠溶性胶囊对于肠道的调节最直接,以及可以获得最多的生物利用率。

➌ 「口服」是所有使用方式中最先让精油抵达肝脏的方法,部分精油可以参与肝脏的调节并起到养护效果,但同时肝脏需要参与反应的工作量也变大。有肝硬化、肝脏衰竭问题的人群应谨慎使用口服方式。

➍ 药厂出品的精油胶囊剂量精准,效用有保证,服用方便。

结 语

其实,我并不是一个「口服精油」的绝对反对者,我反对的只是盲目,盲从,偏听偏见地使用。在本文中大家也看到了,要让「口服」这种方式对人体产生正向效应是需要附加很多限制条件的,软件上的,硬件上的,每个人是否可以在普通居家环境中就轻易达成?我想你应该可以有自己的判断。

保养之前先求不伤身,毕竟从目前所有的精油中毒案例来看,都是由于口服所造成。

当然如果有人还是对吃精油这件事很“着迷”,考虑正规品牌/药厂出的成品是更好的选择,要是你们有兴趣的话,晚一些我也可以整理一些相应的产品和用法介绍给大家。

References:

[1] E.Joy Bowles, The Chemistry of Aromatherapeutic Oils; 114-155

[2] Reinhold Carle, Ätherische Öle – Anspruch und Wirklichkeit;208-209

[3] C.Kohlert et al., Bioavaliability and Pharmacokinetics of Natural Volatile Terpenes in Animals and Humans, Plants Med 66 (2000); 495-499

[4] Robert Tisserand, Bodney Young, Essential Oil Safety; 49-51