再谈疫苗:疫苗逻辑、安全性及各类纷争的又一次深度梳理

说到疫苗,其实几年前我就写过一篇相关的文章。当时是由于HPV疫苗(人乳头状瘤病毒疫苗16和18型)首次批准在中国上市,在主流媒体宣称利好的同时,我却并不十分乐观。

我承认,叛逆似乎从未在青春期后离开过我,这让我即使面对主流,面对权威,都忍不住要多问几个为什么。当得不到什么答案或回应时,也便有了自我寻找的习惯。而对疫苗开始产生疑问,或者说,有越来越多疑问,也是从那时开始。一方面是在我多年的自然疗法学习中,体会到人体的“不简单”,人与自然之间更有着千丝万缕的联系和奥妙,对这种“医疗错觉”——打疫苗=不生病,持保留态度;而另一方面,在这种疫苗进入中国前,其实我已经看到了它在国外实施一段时间以后,某些恶性案例的出现。也便有了当时的那篇文章。

不过现在看来,当时的文章显得有点幼稚,恰巧近来又有好几桩与疫苗有关的事件接二连三地进入我的视野,所以就想来重新写一下这个有些纷争的话题。了解我风格的人会知道,在一些很有争议性的话题上,我通常能够以第三个视角来看待它们,因为我觉得任何论点的讨论都不是为了争个输赢,而是要引起人们对事件本身的足够反思,如此,我们才能找到前行的方向。

几 桩 事 件

1. 从去年年底爆出新冠病毒,到随后在全球蔓延,很多人在接受一种压力的同时,也在期待“一剂疫苗”的“救赎”。目前,各国都在拼尽全力研究新冠疫苗,并已然变成了一场研发竞赛。但即便如此,各国科学家都保守估计,有效并“安全”的疫苗至少要到明年(2021)才有可能面世。不过人们并未因此而停止对疫苗的讨论,在欧洲,政客们比较关心的是自己的国家如果不能首先研发出疫苗,那么会被“分配”到多少疫苗。而民众比较关心的问题是,被“快速研制的疫苗”它的测试是否严谨?自己是否会被要求强制接种?尽管这场大规模爆发的疫情让人人心惶惶,没有人希望它卷土重来。但由来已久的疫苗安全隐患,或者说利弊一直是被争论不休的话题,所以即使是现在,真正的疫苗还未诞生的情况下,反对它,反对强制接种的声音屡屡未绝。

2. 由于近年来麻疹病例的急剧攀升,德国政府决定从2020年3月起实行麻疹疫苗接种的强制令。这是自1983年,德国取消疫苗强制接种的法案后,第一次又重新要求民众必须接种某种疫苗的法令,其目标对象不仅是孩童,还包括1970年后出生,从事医疗和教育的成年人。这对于“疫苗自由”的德国人来说,着实是件需要时间和“勇气”去消化的事情。不少人提出抗议,尤其在法令正式实行的三月后,有家长曾向联邦立法院提出过紧急抗议申请,却也在几日内被驳回。

3. 前段时间一个朋友来问我,他两岁多的女儿是否要接种23价肺炎疫苗?这是一个在我国列为二类(自愿自费)的疫苗品种,但鉴于目前新冠的疫情,孩子的妈妈害怕各种被传染,倾向于接种,而孩子的爸爸则觉得没有必要,健康还需靠孩子自身的免疫系统来维持。双方争执不下下,希望有个第三方,能给些意见。

疫 苗 逻 辑

我们必须承认,疫苗是现代医学史上一项重要的突破和发明,但至于是否“伟大”,可能每个人心中会有自己的答案。疫苗的诞生,一方面是让困扰人类三千多年的天花病毒得以被灭绝(1980年5月8日,世界卫生组织第33届大会正式宣布,人类已经彻底消灭天花。),而另一方面,它也提供了一种现代医学上的治疗新思路——“防患于未然”总比“临时抱佛脚”强,即:利用人体自有的特异性免疫机制,提前“记忆”病原体,从而预先产生抗体,获得某种相应的免疫力,以防止在未来(可能)感染此种病原体后致病。

在某种程度上,疫苗可被看作是一种“以毒治毒”的疗法,因为只有让免疫系统看到所需要进攻的“敌人”(病原体)后,才能激发它的有效”识别”和”记忆”功能。当然,我们并不能将病原体直接输入体内,给免疫系统看一个“活生生的对手”,这样的风险巨大。所以,为确保一定的“安全性”,传统疫苗制剂通常会被“破坏”、“降低”、“改造”病原体或其活性,也就是把废了武功,或被搞得残疾的病原体,又或是一具病原体尸体送入人体,以一方面完成对免疫系统的诱导训练,又不至于对人体产生严重的伤害。

这样的逻辑看上去似乎挺“合理”的,只是,人体真的会像我们预想的那样“配合”吗?废了“武功”的病原体就不会使“阴招”了吗?在我们已知的疫苗风险外,会否还存在一些“漏洞”?或者说,还有“不足之处”可被推敲和改进?如果这种医疗方案毫无瑕疵,那为何人们关于疫苗的争论却屡屡不止?为什么有越来越多的负面案例出现?让这场争论愈演愈烈?那些争论中的人们究竟又在吵些什么呢?… …

『反方』我们拒绝为我们的孩子注射疫苗!

孩子,无疑是疫苗的主要受众群体,在各个国家都是。人们之所以认为孩子需要被疫苗,是因为在我们生命最初的三年里,弱小而无助,是病毒和细菌最能得逞的对象。因此,我愿意相信,各国实施儿童疫苗的本意是为了保护孩子的健康,使其能免受那些在这个年龄段有高风险感染的疾病之苦。既然如此,为何还有人要拒绝这种善意?堂而皇之地提出反对的声音?

美国Frontline在2010年推出过一部纪录片《The Vaccine War》(疫苗战争),其中就有讲述到一些“反对为孩子注射疫苗”家长的处境。他们持有反对的想法并非空穴来风,而是因为各自的孩子都经历了注射疫苗以后的不良反应。

NVIC的负责人Barbara Leo Fisher这样回忆:“1980年的时候,我的儿子还是一个聪明,发育良好,健康的两岁半的孩子,自从我带他进行了第四次百白破(DPT)疫苗注射后,一切都改变了。… 他的身体、精神、情绪似乎都变成了另外一个人,最后被诊断为多种学习障碍和注意力缺陷障碍,从而再也无法就读于正常的公立学校。” [1] 也因此,Barbara在1982年协助成立了一家致力于疫苗安全的第三方独立监督机构NVIC,并用了几年的时间成功推行了美国疫苗安全法案的实施,法院也开始设立专门的疫苗法庭,用来受理、评估和赔偿由疫苗副作用受害者的案例。

另一则案例则发生在明星Jenny McCarthy的身上,除了自己的秀场,她还活跃于各种反对疫苗的活动中。这是因为她的儿子在注射了MMR三联疫苗后几周突发癫痫,后被诊断为自闭症。在绝望的心情下,她找到了网站“Generation Rescue”,一个非营利性组织,网站社群中集结了大批因注射疫苗后出现自闭症或不良反应的家长。在Jenny公众人物的影响下,他们把“疫苗可能导致自闭症”的说法一度推成了舆论焦点。 [1]

如果说家长们的言辞会因为自己孩子受伤的缘故,被情绪所累而变得”不客观”,又因为不具备专业知识而容易钻“牛角尖”,选择了“对立面”。那么,那些反对疫苗的医生们,又为何会做出这样一种看似有悖于自己职业原理的举动呢?

奥地利医生Dr.Johann Loibner 在AZK大会*上讲述了自己的这段经历:

“起先我对于疫苗也所知甚少,我自己也被注射过疫苗,我的孩子也是。直到有一天,一个运动员来找我,请我为他注射蜱传脑炎疫苗(TBE, Tick-borne encephalitis vaccine),因为他很害怕蜱虫。然而在注射疫苗后两小时左右,我接到他妻子的电话,说他头痛并开始发烧。后被诊断为脑膜炎。幸好他住得离我很近,我用了三天时间悉心护理,终于摆脱了危险,使他重新恢复健康。后来,我开始有了自己的个人诊所,有一天一个母亲来访,告诉我她的孩子在接种了TBE疫苗后患上了神经性皮炎,皮肤的情况很糟;之后,又有一个孩子来到诊所,她也是在接受这种疫苗后患上了哮喘。还有一天,一个母亲电话我,说在接种TBE疫苗几天后,孩子出现了身体的局部麻木,她和我预约了就诊时间,希望我能帮她的孩子重新恢复健康。然而,就在预约就诊期的前一天,她打来了电话,说女儿不能前来看诊了,因为她已经去世了。

在这一连串的事件后,我开始了对疫苗历史和原理的研究,开始了微生物学的学习,并逐渐发现了“疫苗中的谎言”。我写文章和作演讲,希望能让更多人了解真相。… ”[2]

[*AZK是“反对审查联盟Anti-Zensur-Koalition的缩写,它是一个总部位于瑞士,欧洲范围内的独立信息澄清平台,致力于发布有别于主流媒体的(通过一定审查后才能发表的新闻报道),更还原事实真相的信息内容,主题涉猎关于人类生活、经济、健康等各个方面。]

写到这里,这些人的故事并没有结束。就像很多人在人生经历中突然在某刻产生了一种信念,甚至执念时,必定是发生了触动,甚至震撼了我们灵魂的事情。无论是作为孩子可以依靠的母亲,还是病人可以信赖的医生,我相信他们在作出站位选择的时候并不那么随意和轻松,他们的状态,其实更多时候只是在提出质疑(请求被解答),或是走在寻找真相的路上…

Dr.Johann Loibner 在他的职业生涯中曾几次被医师工会吊销执照,原因是疫苗制造商举报他发布过于激烈的反疫苗言论,但即便如此,他也没有选择沉默,只希望人们对疫苗有更多的了解,更深入的思考和慎重的选择。[2]

Jenny McCarthy在采访中也说,“我们(在反对疫苗活动中)想说的是关于疫苗的数量以及成分。我们不能确定,所以我们才一直说,去研究,但是他们不研究。”[1]当然有些事态还是在发展的,譬如“疫苗可能导致自闭症”一说,并没有“悬而未决”,只不过它从最初的哗然最终以一场“闹剧”的方式收场。

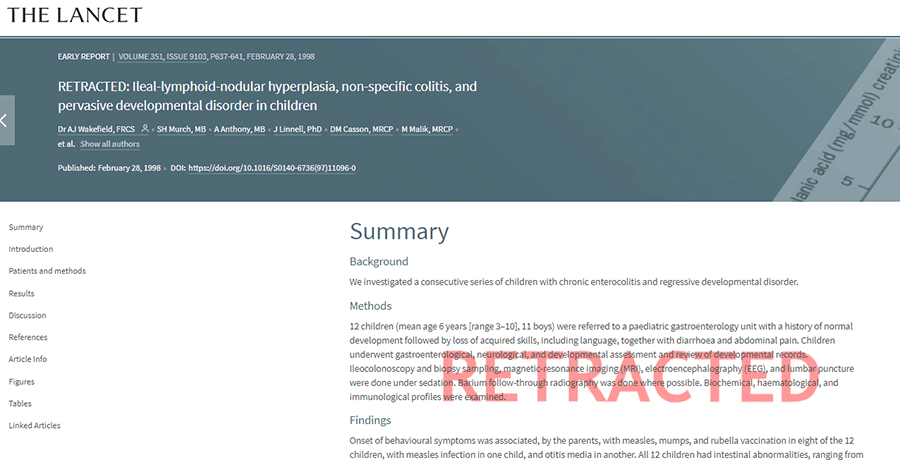

这个论调其实早在1998年,英国医生Andrew Wakefield就有提出,他在著名医学杂志The Lancet(柳叶刀)上发表了一篇论文<Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children>,文章中报道了12名自闭症儿童,其中有8名在注射了MMR疫苗后出现了该症状,他的理论是:麻疹疫苗(MMR之一)会使肠道发炎,导致有害的蛋白质渗入到血液中,最终损害大脑并导致自闭症。然而这篇论文在2010年被《柳叶刀》宣布撤销,原因是有记者爆料论文意图与利益相关,以及杂志认为他的研究具有偶然性。在这期间,也有其他一些科学团队(分别来自丹麦和日本),作了MMR疫苗和自闭症之间关联性的研究。均表示这两者并无直接关联。 [1]

作为一名普通的民众,我很愿意听到“无关联”这类的好消息,好让一颗悬着的心落下。但作为一个疗愈工作者,我又忍不住会去寻味Wakefield医生采访中的这段话。他说:同时注射MMR中的三种疫苗(麻疹、腮腺炎和风疹)可能是一个太多的行为,会对一些儿童的免疫系统造成负担;显然,对绝大部分儿童来说,这可能是一种保护,但我们必须强调,有一小群孩子,我们不知道他们有多少,但他们似乎患上了这种综合症(自闭症)。” [1]

『正方』接种疫苗并不只是在保护你自己的孩子!

但从另一个角度来看,各种传染性疾病的防控手段(疫苗是目前启用的最主要的手段之一)不能只被当作一件私事来看待。因为人是一种社群型的物种,在社群中我们享受权利,也需承担义务。对于这一点,正在经历2020的我们,应该比任何时候都能体会它的重要性。

西方国家的人们相较于东方的我们,在很多问题的考量,事情的处理上,都会更个人主义,和自(san)由(man)一些。那么相应地,他们也会为此承担后果。例如:今年新冠疫情发生后,欧洲多地迟迟未下达有效的个人防护/隔离强制令(如:公共场合佩戴口罩等),导致感染人数一度飙升。美国在2000年宣布境内麻疹病毒消失后的若干年,麻疹病毒又卷土重来,在2014/15年大面积爆发。这其中的原由除了有境外输入的病原体,还被主要归咎于很多美国人因出于对疫苗的不信任(疫苗犹豫)而拒绝为自己的孩子接种麻疹疫苗。而且,在这些“疫苗犹豫”的家长心中,还存着一种侥幸,就是试图通过“群体免疫”来让自己的孩子豁免于一些传染性疾病被感染的风险。

群体免疫(herd immunity)是指在人群(或动物群体)中,大比例的个体(理论模型下60-70%)获得免疫力,则可以使得其他没有抗体的个体也受到保护,不被感染。在主流认知中,疫苗被认为是在目前能达成这种状态的最佳方法,也因此,有一些天生免疫缺陷,无法接种疫苗的人,他们会非常希望身边的人都有疫苗傍体,这对他们来说是一种莫大的安全感。所以,从现有的社会情况来看,传染性疾病的疫苗不单纯是一种医疗手段,也成为了一项公民义务。

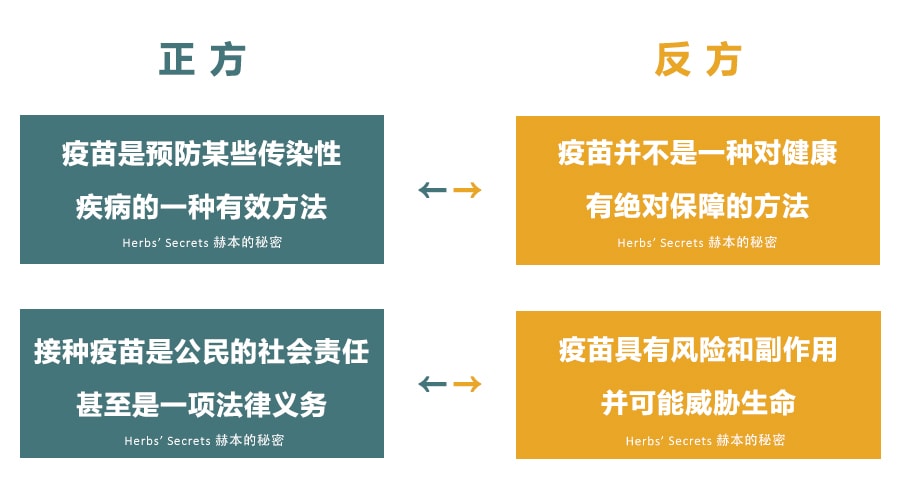

至此,互不相让的正反方各执一词,让这场争端在暗暗较劲中持续地发酵… 我把他们的主要观点稍作整理,如下:

不难看出,两方观点的不可调和之处主要还是集中在“疫苗本身的安全性”上,所以下面我想就这个问题再作进一步的展开和讨论。

疫苗安全性的讨论

01 添加剂的迷思

疫苗是一种多成分的制剂,除了我们上面提到的各种被搞得“七零八落”的病原体(抗原)外,为确保它的效力和稳定性,通常还需要一些其它的添加剂。而这些额外添加的成分里就有“安全性”和“风险性”上的争议。

焦点一:铝盐佐剂

佐剂是一种在疫苗中可强化免疫反应的成分,简单理解,它就像是火箭的助推器,可以让疫苗更“给力”。目前使用最普遍的佐剂为铝盐佐剂,常见的有:氢氧化铝、磷酸铝和硫酸铝钾(明矾),其中又以氢氧化铝最常见。

铝盐佐剂争议的“前生”是“金属铝具有神经毒性,会引发神经退化性疾病-阿兹海默症”这一理论的产生。一时间,人们开始对这种元素格外警觉起来。于是在2006年,WHO发布建议,将成人每周饮食可允许的铝摄入量从原来的0-7毫克/公斤,降低至1毫克/公斤。(即:一个50kg的成年人每周可允许的铝摄入量为50毫克,相当于市面上出售的1-2个松饼内含有的铝含量,如果它加了含铝的泡打粉话。)

与此同时,在疫苗中铝盐佐剂的含量也被作了限定。WHO推荐每剂疫苗中铝含量不超过1.25mg,美国FDA限定最高数值为0.85mg/单剂疫苗,欧洲药典中的规定为0.125-0.82mg/单剂疫苗。我国药典中铝佐剂使用的上限和下限为0.35-3.0mg/ml。

但即便如此,我们依然面临着巨大的“铝负担”,尤其是对于新生婴儿。众所周知,一岁以内是接种疫苗的高频阶段,在一项2007年澳大利亚的研究中提到,孩子在生命最初的六个月中,通过疫苗注射而得到的铝(佐剂)含量已累积3.75mg[3](除此之外在母乳/饮食中孩子还会摄入铝)。而根据FDA的建议,婴儿在出生第一年接触铝的上限为4.225mg。[4]中国孩子在一岁之前,普遍需要接种12-14次,且这些疫苗中绝大部分都是含铝佐剂,每一剂中的佐剂含量多在0.3-0.5mg。因为缺乏确切的数据统计,我们无法判断中国孩子的“铝含量”是否一定超标,但至少他们的“负担不轻”。

除此之外,还有学者提出了通过食物摄入的“铝化物”和从疫苗中被注入的“铝化物”,两者在人体中的半衰期和代谢途径并不相同,从而会产生危害的程度也有很大差异。“铝”通过食物进入健康的人体后,正常的代谢周期在一天左右,肠胃微量吸收后,主要通过尿液排出,少部分会通过粪便排泄。而不能被排尽的部分则会进入血液循环。进入血液后的铝,它的生物半衰期就会长达数年(造成累积)。[5]而通过注射方式进入人体的铝盐佐剂,会在肌肉处通过淋巴系统进行“转运”,继而向中枢神经系统运送,并在一定条件下会与“血-脑屏障”产生反应,改变它的保护功能。另一份法国教授Gherardi的研究报告中提到,注射疫苗后的四天,一半的含铝佐剂会到达淋巴结,进而进入血循环系统;二十一天后它们会在脾脏和肝脏中显现;九十天后它们会集结在脑巨噬细胞中。[6]

由此,对铝盐佐剂表示堪忧的人越来越多,并将由它而产生的各种症状并称为“佐剂诱导自身免疫(炎症)综合症”(ASIA,Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome Induced by Adjuvants)。其中包含像海湾战争综合症(GWS),巨噬细胞肌筋膜炎(MMF)等。[7] 这些病症都会有一些类似的症状,如:肌肉疼痛、慢性疲劳、记忆力或认知力的下降。但由于对它们的发现和研究都是基于特定人群,且观察的样本数量较小,从科学论证的角度来看,并不足以构成铝盐佐剂与其副作用的绝对关联。因此,WHO也采取了观望的态度,认为证据不足,须待进一步研究。

尽管如此,警醒着的人们依然不敢小觑和无视这些已经发生了的情况,在一篇研究铝盐佐剂和儿童人群关联性的报告中,[8]作者提到:通常认为外围的免疫反应不会影响大脑功能,然而目前已经证实,神经-免疫的双向调节对于免疫调节和大脑功能均起到关键作用。且在很多ASIA的案例中也得到证实,过度的免疫反应会干扰“神经-免疫轴”的平衡。而铝盐佐剂会大量靶向神经-免疫轴中一些在脑发育和免疫功能中有关键性作用的成分。他呼吁,迫切需要对儿童注射疫苗后产生的健康问题作严谨地评估。

焦点二:硫柳贡防腐剂

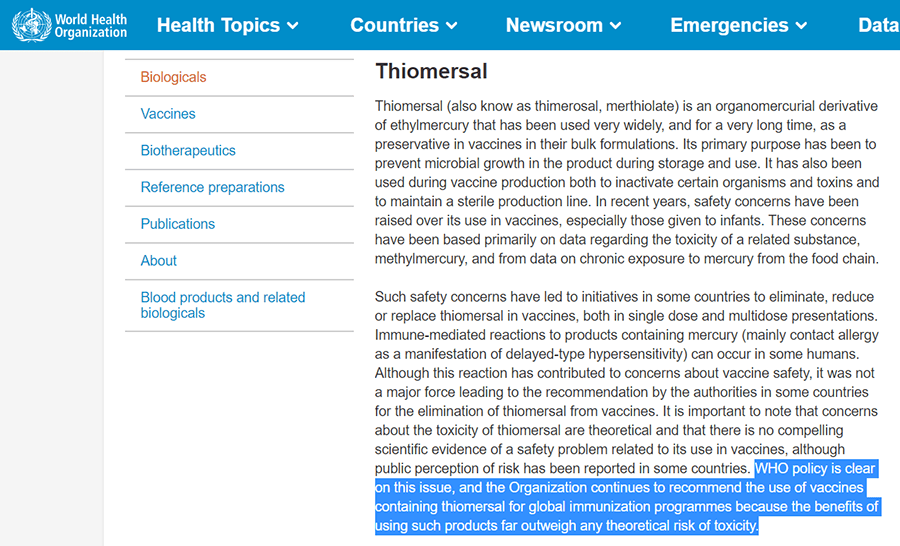

与铝盐佐剂的情况类似,硫柳汞(Thiomersal)之所以会引起人们的关注也是因为“汞的神经毒性”以及被指“与引发自闭症有关”。硫柳汞作为疫苗中的防腐剂从1930年就开始被使用,在很长的一段时间里,它的副作用主要被认定为会造成人体注射部位局部的过敏反应。

但随着时间的推移,它的争议也越来越多。支持它安全性的人认为,硫柳汞进入人体后的代谢物是乙基汞,虽也是有机汞,但其毒性(神经毒性)和甲基汞不可同日而语,要低太多。人体的汞中毒主要来源还是甲基汞,比如从海洋鱼类中摄入,或被污染的水或土壤。甲基汞进入人体内不易被代谢,从而造成累积,形成潜在的中毒风险。而乙基汞是相对“安全”的。但也有另一些学者提出,有机汞即便是微量的,也可能造成神经毒性。[9]

1999年,美国FDA开展了一项审查所有产品中汞含量的调查(不仅仅是针对疫苗)。最后,美国公共卫生服务局决定,应从疫苗中尽可能多地去除汞(硫柳汞是疫苗中汞的唯一来源)。尽管还没有证据表明疫苗中的硫柳汞是危险的,但这一举措是为了预防和减少婴幼儿的汞暴露总量。[10] 因此,目前在欧美国家儿童疫苗中基本不再采用硫柳汞为防腐成分,仅有部分的流感疫苗还在使用它。

而WHO的态度与此相反,它认为:还是要在全球持续推行含有硫柳汞成分的疫苗,因为使用这类产品的益处远大于任何理论上的风险和毒性。不难看出,WHO的立场还是更多地站在对全球总体公共卫生安全的角度,因为目前大部分发展中国家依然在使用含硫柳汞的疫苗。不造成恐慌和控制传染病的发生是WHO更在意的部分。

目前,WHO官方所罗列的含有硫柳汞的疫苗主要包括:白喉、破伤风和百日咳(DTP)、乙型肝炎、B型流感嗜血杆菌、狂犬病、流感和脑膜炎球菌病的疫苗。一般情况下,这些疫苗中添加的硫柳汞含量在每剂8-50μg。目前我国的情况基本与WHO的指引同步,但在“降低和不使用硫柳汞”的国际趋势下,调整疫苗中的防腐剂已成为包括我国在内的很多发展中国家都在努力的方向。

02 太早?太多?

如果说疫苗的诞生是基于了人体免疫系统的“学习”和“记忆”功能,那么,我们是否想过,当婴儿刚刚出生,免疫系统尚如一张白纸时,就被要求“学习”和“记忆”那么多东西,这是否是一个“太早”和“太多”的行为?

在任何一门自然医学中都很强调“生命的韵律”这件事情。如同四季的起承转合,生命的轨迹是一个经历生长-成熟-沉淀-衰退的过程,环环紧扣,步步为营,每一个过程都不容被跳跃。所以,成长之路本质上是一条需要慢慢来,并循序渐进的路径。以我们的肉身来举例,在婴儿降临后的一段时间里,我们的肌肉和骨骼需要先学习活动和续存一些力量,才能慢慢学会翻身,之后才能站立、行走、奔跑、跳跃… 可到了免疫系统这里,在婴儿期的初级“学习能力”下,就被强行塞加一连串它本在自身条件下难以应付的东西让它“学习”,这就如同让一个还不识字的孩子就开始刷高考题。这样的举动究竟是在帮助人体,还是在制造一种混乱?是在未雨绸缪,还是在画蛇添足?

很多认同”疫苗的接种太早和太多”的人,是有着更长远的目光。他们更在意的是孩子,或者说一个人在人生长期过程中的整体健康。毕竟每一种疫苗所针对的病原体是有限的,它并不能对任何人的“大健康”负责。如今的孩子接种的疫苗数量普遍是父辈们的3-4倍,凭心而论,这种“太多”的行为对于婴幼儿来说何尝不是一种巨大的压力。而另一方面,疫苗“过早”接种的行为,也很有可能带来“捡了芝麻,丢了西瓜”的后果,使人体的免疫系统产生过激的变态反应,让过敏、甚至是自免疫系统问题成为人们长期相伴的慢性病症。

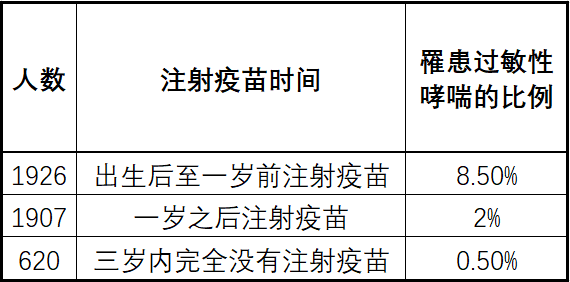

德国基尔的一家诊所在2016年进行了一项关于“疫苗注射时间与过敏性哮喘发生概率”的调研。他们将参与的孩子们分成三组,并在不同的年龄段安排了相同的疫苗注射或不注射疫苗 ,结果表明,到孩子三岁时,晚注射和不注射疫苗的孩子罹患过敏性哮喘的比例比先注射的孩子要低很多。[11]

另一项加拿大的研究发现,给两组孩子(样本人数11531)分别接种DPT(百白破三联疫苗),其中一组孩子在三月龄接种,另一组孩子则在五月龄接种,他们成长到七岁时,三月龄组的孩子患上过敏性哮喘的风险比五月龄组的孩子高出一倍。[12]

目前,人们对疫苗安全性的关注大部分还是停留在短期风险(即:疫苗接种后短时间内出现的不良反应),或极端案例中,而疫苗可能造成的长期、慢性风险几乎属于一个研究空白。但我们也的确看到了在儿童问题中,各种过敏、注意力障碍、抽动症…这些对原因摸不着头脑的情况日益增多,它们会否与疫苗有关?疫苗是否真的会干扰“神经-免疫”的平衡?什么时间是更合理的疫苗接种点?这些问题的答案或许比研究新疫苗来得更为迫切。

其实人类在这颗星球上生存繁衍了那么长时间,早已发展出一套保护新生命的免疫机制。我们常说,“新生儿在六个月内自带光芒”,他们从母体胎盘内获得抗体,形成最初的非特异性免疫(固有免疫),并能通过后续母乳的持续喂养获取特异性免疫(后天免疫)成分。这种设定某种程度上相当于有了“疫苗功能”。而且,人们在研究中也发现,母乳在对婴儿初期免疫系统的保护和免疫力的建立均起到重要作用。例如:母乳中含有多种活跃的主动对抗多种病毒的特异成分,包括脊髓灰质炎病毒,呼吸道合胞病毒、轮状病毒和流感病毒。[13] 美国也曾做过调研,如果有90%的母亲坚持母乳喂养六个月,那么新生儿在首年的死亡案例每年将减少900例。[11] 这样看来,相较于疫苗,母乳何尝不是一种更好、更安全的防护手段?当我们在普及疫苗,或者说强制某些疫苗的同时,是否也应去考虑推行有效的措施去帮助和支持更多的妈妈们完成一定时间内的母乳喂养?

写到这里,或许你也会和我有一样的感触,就是对于疫苗的研究其实并没有我们想象中的透彻,还有很多问题悬而未决。当然,人类在漫漫的征途上,哪个方面不是经历“摸着石头过河”的探索,区区两百多年的疫苗技术尚还显得不够成熟似乎情有可原。只是,当它被大面积推开应用后,那些可能的风险导致的后果,人类是否有底气来承担?

镜中疫苗:关于相处之道的反思

思绪纷乱时,我常会去镜子前站一站,看看镜中的自己。我很清楚,镜中的那个我并不真实,但往往,我能从里面看见自己最真实的情绪。镜子的神奇并不只是能让我们看见自己,它亦有“摄心”的能力。所有的事物在镜子里,都会显露出它表象之外,内里最想表达的真实。镜中的疫苗,在它救赎的外表下,反馈于我们的是人类与疾病,与自然相处之道的反思和指引。

01 人与疾病

“人与疾病”的关系一直以来都是比较对立的,当然,这种对立感更多时候是人们摆出的姿态。没有人希望自己生病,看似“嫌弃”的背后隐藏的是我们对疾病深深的恐惧。所以,一切可以让人们回避这种结果的办法都会被信奉为“好办法”,疫苗便是其一。

在我对这个世界有限的认知里面,我似乎窥探到了一些端倪,就是会发生在我们身上的事情,无论好坏,都不是孤立存在或偶然出现的,它必定牵扯着某种因果。疾病的发生也是如此。只是现在大部分的医疗手段都着眼于处理这个“果”,我们很少去讨论疾病在真正意义上的成因,它为何会降临于你我他?它想传递的信息又是什么?这些思索的盲区也导致我们很难去接触到疾病的本质。

我有时会问身边的人:疾病是善意的,你相信吗?大部分都摇摇头。要通过一个“恶果”去看到它的善意,是人们很难逾越的障碍。但疾病就是有着这样一种“好心办坏事”的本质,在我们生命的各个阶段,用它的方式提携和提醒我们成长。

无论在东方还是西方,传统医学里,都不会忌讳孩子生病这件事,并且都有着“人体需要通过孩童期的有效生病来完成肉体和心智成长”的相似理论。以最常见的“儿童发烧”举例,严格来说,这都称不上是“病”,只是一种生理症状的体现。如果我们还记得“免疫系统需要学习”这个理论的话,那么,孩童期每一次的发烧经历便是它最好的历练。这种历练会使得免疫系统逐步成熟、完善,有能力保护个体适应当下的生存条件,也建立起与外界沟通(如何与细菌、病毒相处)的有效方式。对此,现代医学也开始逐步认可,认为儿童罹患急性炎症对儿童免疫系统的健康发育和自主调节是有着必要性的。

这里插一个突然想到的内容。前文有提到过“群体免疫”这个概念,在它的理论模型下60-70%的个体获得免疫力则所有人都可获得抗体保护。但这里的“免疫力获取途径”在学术界还是有争议的,有部分学者认为,这种抗体必须通过人体患病后自主获得才有效,而非通过接种疫苗获取。由此也引出了,通过不同方式获得的抗体,对人类个体/群体而言,哪一个才是更有效和长期可以提供“保驾护航“的方式?解决这个问题可能会对我们重新审视“人与疾病”的关系有很大帮助。

我身边有些朋友会因为孩子突如其来的高烧而变得紧张,为了缓解他们的情绪我常开玩笑说:“那是TA的小宇宙正在燃烧呢!这能量可不一般!想想圣斗士星矢是怎么闯过十二宫的!”孩童期的每一次“生病”可以被看作人生路上每一次挫折的影射,人体在完成“战斗”时是身心兼备,全力以赴的,所以,能完整经历孩童期每一次“生病挑战”的孩子,在成人后所具备的应对挫折的能力,会比缺乏“生病练习”的孩子来要得强大很多。[注:这里指的“完成生病挑战”是指靠人体自愈力或自然药物的协助完成的康复,不包括使用对抗疗法的药物,如抗生素。]

在人智医学中极为注重儿童期的身心和谐发展,在它的理论诠释下,认为孩童期常见的七大“经典病症”其实都蕴含着深刻的成长意义。这些病症包括:风疹、猩红热、麻疹、水痘、百日咳、白喉、腮腺炎。人智学认为,经历这些病症将有助于人们学习和体验七种不同的生命过程:边界感的形成,身心的稳定整合,自我的认同,身心灵多层次之间的平衡,物质营养与精神养分在人体中的转化,维持生命的活力,以及,生命中推陈出新的能力。[14] 但很可惜的是,如今疫苗的使用使得大部分孩子在成长期缺失了这些“人生基础课程”的学习与训练,免于肉体痛苦的我们也恰恰丧失了最宝贵的时机,去建立“作为人的存在感”。这种“存在”是物质身的安全感,是情绪体的健全与稳定,是灵性的游刃有余,更是它们三合为一,体现在一个人身上的统合。这些年,“原生家庭”这个词很流行,某种程度上也成为了我们在成人世界中为自己/他人找开脱的“理由”,但我一直有个感觉,就是没有一个原生家庭是没有瑕疵的,作为一个外在因素,它只能在我们的成长中起到部分的影响。而每个人还拥有一个内在世界,内外呼应才构建出我们完整的人格。假如这些孩童期的病症正是为丰富我们的内在世界而来,是一种自然的馈赠,那么,使用疫苗拒绝患病的我们,无疑在我们的生命之初就留下了一个内在的空洞。而成年后的我们,又将如何来弥补?

当然,在这里我必须要补充和强调的是,允许孩子生病并不意味着“不管不顾“、“放任自流”。相反,在接受这种会有些波折的成长过程时,家长会付出更多的心力。因为对于孩子的这些常见病,要的更多的不是治疗,而是护理。护理是一件用时间、耐心和全身心的爱去投入的事情。也因此,有些欧洲的儿科医生会调侃说,“疫苗可能可以帮助妈妈们减负。”(但潜台词是:这是懒妈妈们的选择。)– 关于护理的内容因为篇幅关系暂不在此展开了。

与孩子的常见病不同的是,成人后的我们与疾病的关系会变得更私人化。这似乎就像我们一起完成了九年制义务教育后,在大学里有了不同的专业,从而开启了自我选择的人生。疾病也会根据每个人的不同轨迹而量身定制各自的状况。有些状况是轻微的,它们只是错误生活习惯的警钟和纠偏;有些状况是难缠的,它们通常是为了打磨个性里难以改变的习气和惯性,慢性病(糖尿病、高血压等)就是这样一种存在;还有一些状况是沉重的,那可能是为唤起我们对自我生命的重新审视,或激发灵性的觉醒与超越,犹如《恩宠与勇气》中崔雅的经历,在生命的最后顿悟癌症予她的意义:被选择是恩宠,无谓好坏,而接受这份选择,则需要勇气。从某种意义上来说,疾病用它不同的程度赋予我们体验生命不同次第的机会。而疫苗的出现,会打乱这些“生命的指引”,并可能指向错误的方向,让我们无法获得应有的成长。

以HPV疫苗举例来说。选择接种此疫苗的人群主要的顾虑来自于近些年“宫颈癌”的高发,以及HPV感染被认为是与之有关联的重要因素。所以人们很顺理成章地就认为,只要杜绝了HPV病毒,那么相应的癌症将不会发生在自己身上。但事实上,绝大部分有HPV感染的人群都是由于生活习惯的不当造成,我曾经劝诫一位好友,通过调整饮食习惯(更确切地说是忌口,主要是生冷食物、海产品、奶茶饮品和高糖甜食)来改善HPV感染的症状,时隔一年,她再度体检后,原本阳性的指标全都回归正常。试想,如果她当初选择了疫苗的方式来解决这个问题,那么,那些存在于生活中的不良习惯将会被持续地放任。也许,她能幸免于宫颈癌,但谁能保证这种错误的生活方式不会引来其它疾病的又一轮提醒?

从更广泛的层面来看,像HPV这类非急性传染病疫苗的推行所引出的可能不只是“人与疾病相处模式”的选择和思考,而是这样一种医疗手段的存在,或许会助长人类欲望的滋生。在欧美,一些社会学家就有这样的担忧。从病毒传播途径上来看,HPV病毒主要通过性交传播,倘若人们都以为注射疫苗后就能“万事大吉”的话,那么滥交行为会否成为一项难以收拾的社会问题?

目前尚还有一些疫苗在研制中,如:艾滋病疫苗、肿瘤疫苗… 如果有朝一日它们都能“成功上市”的话,那人类是否将要面对另一轮新的挑战。因为比疾病更可怕的是人们对于欲望的不自知和失控,那简直就像再一次打开了潘多拉盒…

02 人与自然

我们与自然的相处方式在时间的推移中已发生了翻天覆地的变化。曾几何时,人类动了要凌驾于万物的念头,物质和科技的扩张无不透露着人们想要重新定义这个“世界规则”的野心。在医学上,我们从原先对植物草药的绝对信赖,甚至是依赖,对生命始末的绝对遵从,或者说服从,到如今有了生物制药、疫苗、插管术、体外循环、移植术等等…一系列可以打破常规,让人“不再生病”,或“活得更久一些”的方法,而在这种“进步”的同时,我们与自然的关系也变得日渐疏离,并开始趋于一种对抗之中。

还是回到疫苗来看。这种医疗手段在它的底层逻辑上似乎有一个很大的Bug,就是将细菌和病毒作为敌人来看待。而现实情况中,人类作为自然界中的一员,无时不刻在与周围的环境、(微)生物互动与交融。本质上,我们是与这些被认为最讨厌的“致病元凶”共生在一起的。既然是共生,便意味着某种平衡的存在,而将之树敌就很可能成为打破平衡,引来疾病和死亡的险招。

2016年欧洲的一项统计显示,一年中有25000名患者死于多重抗药性(MDR, Multiple drug resistance)。[11] 也许你对这个名词很陌生,但应该在影视作品里看过“超级细菌”来临后人们所呈现的慌乱和紧张。简言之,多重抗药性就是细菌、病毒对于我们所采用的“抗生素”“抗病毒药物”不再敏感了,使人们束手无策,只能任由它们在人体中作威作福。而这种局面的出现很大程度上归咎于疫苗、抗生素,这些对抗手段的过度使用。

在前文提过的奥地利医生Dr. Loibner曾有一段这样的演讲,[2] 他说:“我们必须要了解,我们并不能杀死任何疾病,也不能将病毒、细菌、其它微生物都赶尽杀绝。我们能做的,只有改变自身的“致病条件”,就是改善我们的生活状态,如果能严格遵循自然法则生活的话,人们将不会生病。”这话听着是不是有点耳熟?是不是就是我们在中医里一直在讨论的“顺势而为”,用改善体质内环境的办法远离疾病的思路?如果说,西方人用了很长时间,走了弯路,经历了反思才获得这种感悟的话,身为华夏儿女的我们是拥有何等的幸运,能离一种真理那么近!

在此之外,减少或是改变这种与自然有对抗性的医疗手段也是为人类自身减压的一种方式。其实很多疫苗学家都坦言疫苗效力的有限性。像流感疫苗,每年在全球投产、接种的数量都不少,但它所致的死亡率并未出现很大的改观。这是由于一方面病毒拥有强大的变异能力;另一方面,人体也未必是病毒的唯一宿主。因此,我们无法像消灭天花病毒那样在“人民内部就把矛盾解决”了。如今我们面临更多的是来自于海陆空(鱼类、禽类、鸟类…)各个渠道的宿主在与人类发生交集后产生的传染,以及不断迭代新生的病毒种类。多方面的不可控因素,让人们在病毒面前始终处于一种被动状态,即:它来了,研究一种疫苗;它变了,再研究一种疫苗;再变,再研究… 巨大的研发成本、人力、时间…无一不是萦绕在人类社会头顶挥之不去的有形、无形压力。疾病自带的沉重感和对疾病无法掌控的迷茫,让现代医学之路走得疲惫不堪。

几天前和朋友聊天,说到今年的疫情和各国的形势,无意间提到了印度,嗯!这个神奇的国度。它的神奇不仅在于宗教、种姓制度…影响下的社会形态,还有人们在当地具有特色的生活环境和习惯下形成的“强大免疫适应力”。

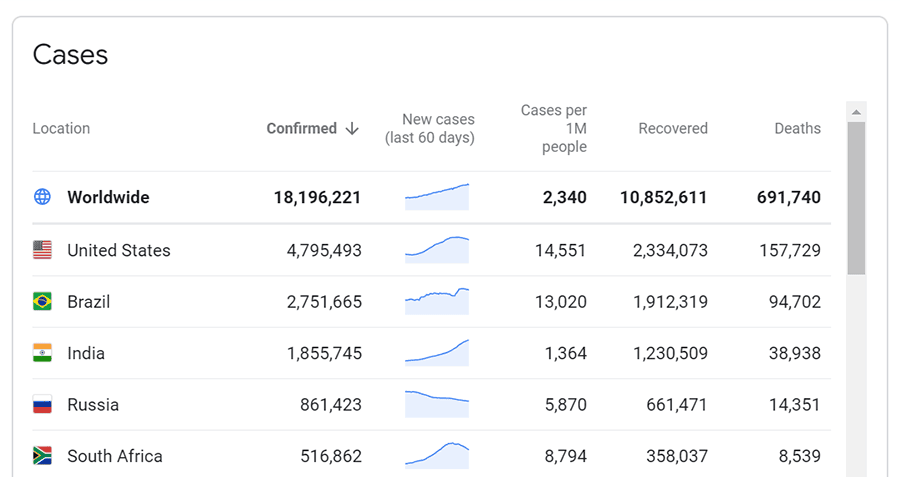

印度的脏乱和不拘小节,想必大家都有所耳闻。从公共卫生角度来看,当地的高气温,高人口密集度,并不足够的医疗资源…都是促发传染病大爆发的不利因素。也因此,目前从新冠疫情的全球统计来看,他们的感染人数位列全球第三,尽管如此,与全球的平均值相比,死亡率却低很多,绝大部分都能康复。

我们很多人去印度旅行都会格外小心,因为很有可能会在喝了一口当地的水后进医院。这种情况对于欧洲地区的人来说则更为严重,“太干净”的生活环境使得欧洲人的免疫系统无法像印度人民那样应对复杂的“当地生活”。这种感觉像极了一路被表扬长大的“好学生”与一路磕磕绊绊成长的“坏孩子”,他们最大的区别其实不是“有多好”与“有多糟糕”,而是人生经验值的差异。恰恰,我们免疫系统存在的意义也在于此:为了让人体获取足够的,与自然相处的经验内容。

写到这里,要接近尾声了… 终于…

其实,每一次写这类文章,于我都是一次思绪的整理。这对我来说很重要,因为这些年我感触越来越深的是:无论是寻常的养生保健,或是专业医学内容的学习应用,最终都会牵涉到一个“生命观”的问题。我们所有选择的方法/疗法其实都出于自身生命观的指引,而这恰恰又是一个需常思常省的主题。

我想,作为普通人,我们可以改变世界潮水方向的可能性很小,疫苗也终会以它的方式存在着。但对于每一个希望探索生命的人来说,至少我们可以选择自己的生命观,不去附和奔涌的潮水,仅伸出一条小小的溪流,任它静静地流淌…就好。

最后,谢谢你读到这里,以及感谢那些,在我写这篇文章过程中被”骚扰”过的伙伴们:)

References:

[1] Documentary <The Vaccine War>, www.pbs.org/wgbh/frontline/film/vaccines/

[2] 6. AZK – Dr. Johann Loibner – Ursprung und Geschichte des Impfens,www.youtube.com/watch?v=DOv_S4yuQCQ&t=1647s

[3] Yoshikazu H., A. Bruce L., Nikolai P. et al., New-Age Vaccine Adjuvants: Friend or Foe? Bio Pharm international, 2007 Issue 5

[4] FDA, Study Reports Aluminum in Vaccines Poses Extremely Low Risk to Infants

[5] 王司,关于疫苗中铝佐剂的毒性常见误解,生物制品圈

[6] Darstellung unabhängiger Studien zu den Aluminiumsalzen und eine kritische Analyse der von offiziellen Stellen als Entscheidungsgrundlage hinzugezogenen Aluminium-Studien, impfentscheid.ch

[7] Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin,’ASIA’ – autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants

[8] L Tomljenovic, C A Shaw, Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations

[9] 江文心, 陈宏毅, 从汞事件看疫苗安全

[10] Centers for Disease Control and Prevention, Understanding Thimerosal, Mercury and Vaccine Safety

[11] Impfen Pro und Contra – Kurzfilm der Vortragsdoku, www.youtube.com/watch?v=SiS7sSXAVD0&t=801s

[12] Kara L Mc, Shamima, Lisa M, et al., Delay in diphtheria, pertussis, tetanus vaccination is associated with a reduced risk of childhood asthma

[13] 丽贝卡·曼内,帕特里夏·J·马滕斯,玛莎·沃克,泌乳顾问核心课程

[14] Dr. med. Fritz Spielerger, Kinderkrankenheiten – Helfer zur Entwicklung