从润喉糖的精油配方聊起,试论整体观下呼吸系统的芳疗解决思路

最近去超市,一进门就是浓浓的圣诞气氛🎄,转个弯来到糖果甜食区,却很意外地看到润喉糖居然被点名出列,站在最显眼的位置,不知道哪个调皮的人居然还在货架边挂了两只口罩。突发奇想,如果此时我们所有人都被告知,这场疫情只是个“玩笑”,糖果其实就是“解药”,不知道你会做何表情和感想?

润喉糖在现代生活中是有一席之地的。一方面,它很符合现代人停不下来的特点。我曾遇到过一个男生,如果他嘴巴里没点东西嚼嚼,就完全无法集中注意力工作。所以,口香糖和润喉糖是他一定会随身带的东西。而另一方面,吸烟/二手烟、空气污染,或被特定的职业所累,慢性咽炎的情况目前极为普遍。而在快节奏的生活里,对于这种不痛不痒的问题,很多人也常以几颗润喉糖搪塞了事。不知不觉中,它就变成了一种隐形的生活必需品。

对于润喉糖而言,“糖”(或是甜味剂)只是一个介质,所承载的是起到“润喉”效果的那些成分。而这些效用成分又可大致被分为两类:一类是合成药物性成分,比如英国Strepsils(使立消)的主要成分就是2,4-二氯芐醇(2,4-Dichlorobenzyl alcohol)和戊基甲酚(Amylmetacresol),它们主要针对口腔和咽喉环境起到抗菌、抗感染的效果。这类润喉糖原则上不宜长期食用,孩童也需避免,很容易破坏人体口腔内自有的菌群平衡。而另一类是植物/天然性成分,它们大都基于不同地区的传统医学形成自己的配方特色,譬如以中草药为核心成分,我们很熟悉的京都念慈庵(川贝枇杷)、金嗓子喉宝(罗汉果、金银花、橘红等);或借鉴了汉方的日本龙角散(桔梗、甘草等);以西方传统药草为主要成分的瑞士Ricola(长叶车前草、百里香、蜀葵等)。不过这篇文章里想主要展开的是关于润喉糖中与精油相关的部分。

清凉感的成因

我查看了一些不同品牌润喉糖的配方表,发现了这样的一组“绝代双骄”:薄荷醇/脑(Menthol)+ 桉油(Eucalyptus oil),它们化身的最经典的产品莫过于“渔夫之宝”了。

0.9%的桉油和0.2%的薄荷醇

薄荷醇(也称薄荷脑)可以说是现代生活中极为常用的一种香料成分,每天用的牙膏,或是外面吃到的带点薄荷味的点心里都可能有它的身影。它的原始形态,或者说天然形态左旋薄荷醇[(−)-Menthol]主要存在于部分薄荷品种的叶片中(即:挥发油中),譬如:野地薄荷(Mentha arvensis)约含90%;胡椒薄荷(Mentha piperita)约含45%。人们可以从这些精油中提纯获取天然薄荷醇。

但由于人们对于薄荷醇的需求量实在太大,2013年公开的一个数据,每年全球薄荷醇的生产量超过19000吨,所以目前被应用更广泛的是来自于人工合成的薄荷醇。薄荷醇拥有8种不同的异构体,每种的气味性质都有些许差异。由于人们主要迷恋它带来的“清凉感”和特有的“薄荷味”(清新+一点点甜味感),所以在人工合成中主要产物为:消旋薄荷醇(同时含有左旋和右旋薄荷醇)以及左旋薄荷醇。相比之下,单纯的左旋薄荷醇其感官刺激性更高,清凉感强于消旋薄荷醇,这也让它们在被应用时有了不同的归属。

第二个主要的清凉成分是桉油,它的另一个名称是蓝胶尤加利精油(Eucalyptus globulus)。与某些品种的薄荷精油一样,它也是目前在食品和医药领域中常见的一种天然香料和效用成分。从中我们也可以分离出其特色成分桉油醇(Eucalyptol)[注:它也可以被人工合成]。在润喉糖中,桉油或桉油醇都是常见的添加成分。相较于薄荷醇来说,桉油(醇)不及薄荷甜美,但更擅长营造一种清透的呼吸感。这一点,大家如果嗅闻过它的精油就会有很深刻的印象了,似乎只要深呼吸一下,从鼻腔到脑门整个区域都被一股清流灌注,顿时神清气爽起来。所以,当它和薄荷(醇)进行配合的时候,能够在口腔、鼻腔区域形成一种交互的清凉舒爽感,对于咽喉经常觉得卡卡,不舒服的人来说,这是让他们迷恋的。

在这两种成分外,我们还可能见到的一种清凉润喉成分是:冰片。冰片是中药里的名称,天然冰片传统上是从龙脑香科植物的树脂和挥发油中获取,而现在主要从樟树(Cinnamomum camphora)的新鲜枝叶中提取,当然也可进行人工合成。如其名,冰片能带来清凉感,提神醒脑,并可清热止痛。其主要效用成分是右旋龙脑[(+)-borneol]。但由于龙脑有可能转化为毒性较高的樟脑(Camphor),所以在应用上更多见于一些有长时间配方经验的中成药,如西瓜霜含片;或是借鉴了中草药经验的一些配方,像日本龙角散。 到这里,或许你会想到这样一个问题:既然这些作用成分都可以源于某种精油,为什么人们还要使用那些单体成分,而不是直接使用精油?无论是天然提取或人工合成,都似乎更费周折了呀!我想了想,觉得可能主要有以下三个原因:

① 产量的供不应求

按照目前的应用情况,天然来源的精油或是从中获取的天然单体是远远跟不上我们的产品需求量的,例如上面提到的薄荷醇。所以其解决办法就是诞生新技术,人工合成或转化某些芳香单体。

② 易于监管

精油在工业领域其实并不像在芳香疗法中探讨的那么“高大上”,人们称其为“粗油”。以工业生产的标准来看,精油存在“品控不易把握”的特性。我们知道,植物都是“任性”的,长成啥样,全凭自己“心情”,这对于需要工业化统一标准的产品来说,无疑是个不友好因素。所以,如果人们可以从中获取其某种核心成分,或模仿其结构人工合成,相对来说,对这个单一成分的“监管”就容易了。

③ 应用场景的丰富性

精油是一个多成分产物,以薄荷醇含量极为丰富的野地薄荷举例,它还同时含有少量薄荷酮,尽管这种酮在酮类中属于安全性较高的一种,但依然存在一定风险,相比之下,无法像薄荷醇那样获得更多的应用空间。即使在某些产品中出现完整的精油添加,它们的剂量也会被极为严格的控制,以防止某些副作用的产生。

综上种种,其实是让我们从另一个角度看到了精油应用和芳香疗法这两个概念的差异:在狭义上,它们并不是等同的。

润喉糖的困惑

当人们有润喉糖需求的时候,通常都是因为呼吸系统产生了一些不适症状。譬如说:咽喉肿痛,咳嗽,有痰,声音嘶哑等等。但吃糖真的就能缓解吗?这些“清凉”成分到底是如何作用于我们的身体的?

人体中接受冷或热的感受器为游离神经末梢,它遍布人体皮肤和结缔组织之中,只要接受到相应的冷、热刺激便会将讯号传送至大脑,告诉「我们」目前所处的感觉状态。而若再进一步到微观世界中查看,则可窥探到位于细胞膜上的一种叫作TRP通道蛋白的离子通道。我们可以将它看作成温度感觉上最前线的「哨兵站」(注:在实际生理反应中它们并不只对温度敏感,这里为了行文精简和有侧重,只讨论它们在温度上的作用)。哨兵站下设有负责不同工作的「士兵」,当人体接受到外来不同的「温度信息」后,负责处理相应信息传递的「士兵」便会策马加鞭地从他的专属通道将「信息」递交给「中央」(大脑),譬如:TRPV1负责传递热感(>43℃),TRPM8负责传递凉感(<26℃)。于是,热或冷的感觉便会浮现,我们便有意识采取一些措施,像是凉了就要加件衣服等等。然而,这些「士兵」警戒性太高,难免变得“神经敏感”,于是当我们一旦接触到他们的「敏感物质」后,例如食用辣椒或薄荷,他们也会觉得“大事不妙”,我得向领导汇报。因此,在这种情况下我们所感受到的「冷热」实则是一种被大脑误判的错觉,因为那个当下人体的真实体温并未产生上升或下降。也因此,润喉糖中的这些清凉成分在口腔和喉咙中产生的舒缓效果,或让我们觉得有气流增强的效果,只停留在我们的感觉层面上,而非润喉糖中的“效用成分”(薄荷醇、桉油/桉油醇)对症状产生的药理作用。①

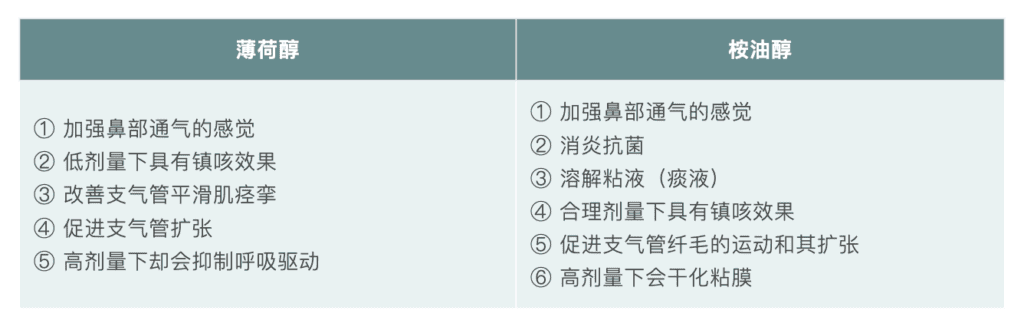

薄荷醇(或其相应的薄荷品种精油)和桉油醇(或桉油)的药理作用以及它们的药用价值长期以来都是被关注的研究对象,尤其是作为一种呼吸道问题的解决方案。通过吸入(雾化方式)或口服(药剂标准下)它们所展现的主要特性如下:

从中我们可以看到,正向药理效果或副作用的产生往往与剂量息息相关,这一点无论在单体应用,还是完整精油的使用中都需要被格外重视。

那对于润喉糖来说,既然其中添加的薄荷醇或桉油醇是具有药理作用的,它们在怎样的剂量下才会对人体产生效用呢?这里我查阅了过往的一些研究报告和相应数据,我们可以通过与几组实验剂量的对比来找出答案。

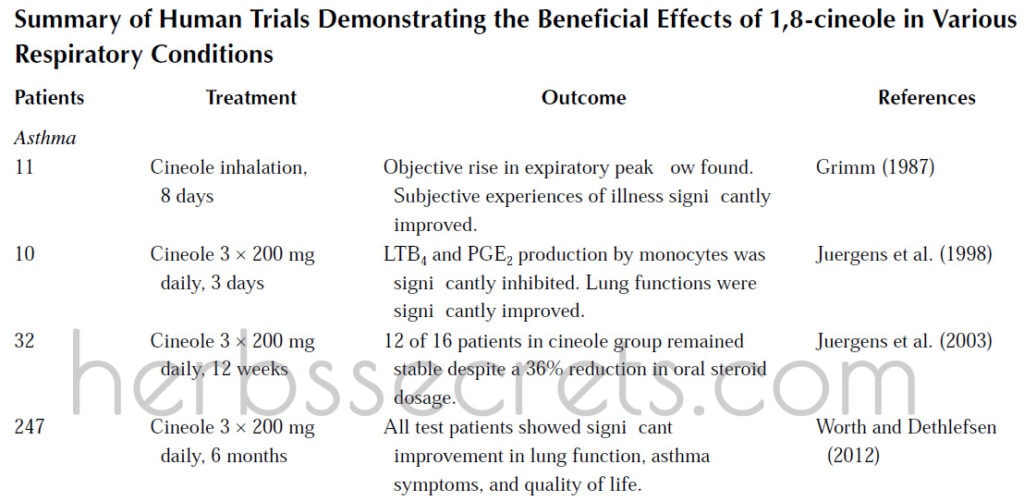

篇幅关系,我选取了三组有代表性的哮喘案例作为讨论对象。

在这些实验中受试者服用桉油醇,每日三次,每次200mg的剂量,在服用不同的周期后,观察他们的肺部和其哮喘症状的变化。实验一10位受试者服用三日后显示肺部功能有所改善;实验二(双盲实验)12周测试时间,16位在服用桉油醇组中的12名受试者尽管依然有服用类固醇药物,但其剂量减少了36%,且病情保持稳定。实验三也是一项双盲实验,共有247位确诊有哮喘的人参加。所有受试者在实验期间正常用药,在服用六个月后,服用桉油醇组与服用安慰剂组相比,它们的哮喘症状、肺功能和生活质量均有明显改善。

由此人们认为,桉油醇若以200mg/次,一日三次为服用剂量的话,在一定周期内可改善肺功能,以及减少呼吸困难的情况。

回到润喉糖上我们再来看一下。一颗润喉糖的重量通常为5g,根据欧洲CEFS(Committee of Experts on Flavouring Substances of the Council of Europe)的规定,桉油醇作为香料在糖果中的添加量最高不得超过15mg/kg,也就是说,一颗润喉糖中最多只能含有0.075mg的桉油醇。我们假设上述的实验剂量为某些症状的有效剂量的话,那也就意味着我们要每天吃8000颗糖才能产生效果。这显然是一个太夸张的做法,也说明了:即使添加了有药用价值的成分,但在不足够的剂量下也无法发挥其应有的效用,所以润喉糖的定位终究还是食品,并不能向我们提供任何治疗效果。

🙋🏻♀️ 安全提醒!生怕有读者看了上述实验后产生冲动去盲目口服相关精油,我这里再补充几个重要内容:

⚠️ 请大家千万不要看到科学实验中通过口服桉油醇获得良好效果就自行操作口服精油,这样做的结果通常是危害大于疗效!因为目前精油市场的产品实在纷乱,初初接触的用户根本没有判断精油真伪,以及它们是否达到口服标准;其次,口服精油存在诸多前置条件和禁忌,当没有专业人士为你的身体条件做评估的话,肆意口服的风险极高!

若对于精油口服还不太了解的话,可以回顾往期视频👇

随意口服精油是件风险极高的事!

在芳香疗法中,尤其是在法国/瑞士的一些应用,有口服桉油的方式,其建议的👉

成人:用量每剂50mg,一天最多500mg;

11-14岁少年:每剂25mg,一天最多200mg;

4-10岁孩童:每剂25mg,一天最多100mg;

3岁以下幼儿严禁口服。

🟢 1滴桉油(蓝胶尤加利精油)中桉油醇的含量约在22mg左右。所以其实1滴精油已经是个不小的剂量了。

但与此同时,桉油醇也是一个有肝毒性的成分。它不可长期且连续不断的使用和服用。也鉴于这一点,其实上述实验中连续服用六个月之久的做法在我看来会存在很高的风险性。这也是现代医学经常会陷入的一个盲区,或特定科学实验存在的一个片面性,就是忽略了身体整体和长期的健康,而只关注“被治疗”和“被研究”的对象。

而另一方面,使用方法上的不同,也可能会让同一种效用物质产生截然的生理反馈。这里也以薄荷醇应用在哮喘案例中的情况来举例。尽管在很多试验中都显示,雾化吸入薄荷醇或外用涂抹含薄荷醇的药膏可对哮喘会有一定改善作用;但同时也出现过有人在服用含有薄荷醇的咳嗽糖浆后反而出现了急性哮喘。包括在大部分的医生建议中,都不推荐有哮喘病史的人吃薄荷糖,或类似食品。

这其实是一个很具探讨价值的话题,一方面薄荷醇能缓解支气管平滑肌痉挛,促进支气管扩张,平复哮喘症状,而另一方面,它制造的“清凉感”(冷刺激)对于一部分的人来说是一种“过敏源”,尤其是有哮喘病史的人。尽管人们目前对于“为何会造成这种截然差异的生理机制”还尚不清楚,但至少在应用层面给到我们一个提醒,副作用或不良效果的产生不单单是剂量上的问题,还可能与用法或使用者的体质情况有关。而润喉糖尽管作为一种大众食品,但对某些人而言依然存在健康风险。

至此,我们基本上可以断定,润喉糖对于我们希望解决的咽喉肿痛、有痰、呼吸不畅等生理症状其实并起不到改善作用,只能算一种感觉上的安慰剂。而对于像有痰的情况来说,以中医观点,糖能生痰,它反而会来帮倒忙。若有还有人对它成瘾,则还需当心长期或过量食用会导致的感官麻木问题。有一种观点认为,如果我们长期在接受某种冷/热刺激的话,感觉神经纤维的数量会在相应区域减少,人体对特定物质的敏感度就会下降。这也是为什么吃辣可以被“无限”训练的原因。而感官上的迟缓,甚至麻木,除了从生理机制上来看,会延迟人们对“某些危险”的反应,更大的隐患是连带到心身疾病上的。试想,当我们对外界的感受力越来越少时,是不是也意味着我们的肉体正在逐渐剥离这个世界。也基于这一点,我们在使用含有薄荷醇与桉油醇的相应精油上需保持警惕,克制用量和规划好使用时长。

突然想起自己第一次吃渔夫之宝,应该也是此生唯一一次,整个人被瞬间“冰”的呆掉了!😅

呼吸道问题芳疗思路的线索

想起写这篇文章,其实并不单纯为了讨论“润喉糖是否有效”这件事。而是希望通过这样一个物品让大家了解“精油元素”在我们生活中是无处不在的,但它们被安排在不同的场景里所扮演的角色会不同,对人们所产生的影响,影响到的程度也有差异。所以,严格意义上,我们不能把运用精油就简单理解为:这就是芳香疗法!

芳香疗法理念下对于精油的应用还是需要重视到「整体观」,这里的「整体」一方面有对精油、植物油和纯露,缺一不可的完整理解,从它们原始的植物状态到细小分子的作用;另一方面,也有对人体身心灵各个层面全面的解读。在我的理解中,这两者的碰撞,或者说整合才能同时释放出芳香疗法应有的效用和美感;而任何只取其中单一线索下定义、做配方的方法都会因缺少对生命维度鲜活的理解而显得相对刻板。这种刻板会让芳疗变成某种制式化的方法,譬如一提到咳嗽就想到用尤加利,失眠就用薰衣草(在目前中草药的应用里也有类似情况)。不久前,我收到一位读者的留言,说在芳疗学习中似乎遇到了瓶颈,变得没有热忱了。我在想,TA是不是就是陷入了这种制式化的模式中去了?

当然,「整体观」的养成并不是一件一蹴而就的事,比起知识,它更需要生命阅历的沉淀,这似乎也注定了,这趟学习并没有终点。下面我想和大家“脑暴”一下,在这种思路下我们对呼吸道问题的一些解决线索。当然作为尚还走在半路上的我,难免会有不尽之处,大家看后如果有自己的感想,甚至是奇思怪想都欢迎在下面留言讨论。

首先我需要澄清一下,并不是所有的芳疗教学或理论体系都会强调「整体观」,目前绝大部分的芳疗方案还是基于症状的对症下油,譬如说,咳嗽——用具有抗痉挛特性的精油来平复;过敏性哮喘——用抗组织胺的精油来舒缓等等。这种做法我也会用,但多用来处理急性症状,而当某些症状演变成一种慢病时,再以这样的思路进行配方的话,往往不能收获太好的效果,以及配方的思路会受到极大的局限。而「整体观」思维却能为我们打开一扇窗,甚至是无数扇窗,让精油随人而动,千人千面下,精油的应用也就有了千万化的可能。

要讨论呼吸道问题的话,首先要着眼了解的应该不是“问题”,而是“呼吸”。这似乎是在自然疗法体系中比较特殊的部分,就是我们不去武断地评判生理症状为“问题”,而将它们视为一种正常的“生理表达”、“情绪表达”、“心灵表达”,不过要读懂这些表达,就得了解人体在做什么?那些我们认为是本能的生理机制背后是否还蕴含着深意?

呼吸,我们每一次的呼吸,都是外界气体通过上呼吸道进入人体,在下呼吸道进行气体交换的过程。它维持着生命的同时,也是「个人」与「世界」联结的通道,是「自我」经过转化后再表达的场所。我们经由这个方式可以完成或者说是满足「个人」与「世界」之间的三个不同需求。

01 联 系

呼吸建立起了「我」的内在与外在「世界」之间的联系。不过这两者构建出最终模样的呈现还将取决于「我」对这个「世界」的信任度,以及「个人」安全感的底气。

打个比方,假如我们去一个陌生的地方探险,在对周遭环境未知的情况下,步履一定会小心翼翼,人的整个状态也会随之屏气凝神。这似乎是种本能反应,就是当人感到外面的世界陌生或可能有危险时,便会自动选择以一种试探性的方式与它联结,那么反馈在呼吸方式上,每一次纳入的气体都不会充分,并且会紧跟着地快速呼出,呼吸的整体表现是浅,而且偏快的。

这种呼吸方式恰恰就是我们在孩童期呼吸的主要特征,除了生理上的发育尚不完全,孩童期也正是我们与这个世界初建沟通方式的阶段,我们不断试探、不断求证,希望能磨合出一套属于自己的,与这个世界联结的最好方式。然而,若这种试探常常遭受惊吓、打压,让我们觉得「外面的世界」充满危险与困惑,无从与之联结的话,本能的「我」就会向内紧缩。大家不妨在身边观察一下,通常个性内向的孩子(或者我们称为会闷皮的孩子)罹患呼吸道问题的概率要比外向的、大大咧咧的孩子大很多。时下,呼吸道问题在孩童中发病率呈上升态势的一个不可忽略原因就是:如今外部物质世界过于强势的“碾压”,让孩子们无法找到自己可以“呼吸的空间”。

02 节 奏

呼吸的节奏,也是我们生命的节奏,或者,从某种程度上来说,它也决定了我们的模样。

无论我们主观上是否愿意与这个世界产生联结,我们活着就意味着这种与外界的交流已经存在。呼吸让我们与这个世界保持着无时不刻的交流。然而交流的技巧每个人不尽相同,有人沉着冷静,TA的呼吸则深而长;有人心浮气躁,TA的呼吸就浅而短。情绪、个性、心境无一不是通过呼吸在表达。

如果去悉心观察,在婴儿期,我们的呼吸节奏是最贴合自然韵律的。尽管在这个阶段呼吸的程度尚浅,但它的节奏是舒缓的。几乎所有的婴儿都使用全呼吸,这种呼吸方式可以将呼吸拉长,以至于每一次的吐纳都似乎是被空气牵引着,与周遭的环境浑然一体的。而长大后的我们,通常需要进行习修才能渐渐回溯这种呼吸。且当我们有意识地去体会这种呼吸与其它呼吸方式的不同时会发现,全呼吸是一种能帮助我们“放下头脑”的方法,当我们采用它时,意志的控制力会下降,进入“无我”状态的可能性会提高。这也从一个侧面印证了,我们在婴儿期是与自然靠得最近的,是处于一种“无意识状态”下的,但随着渐渐成长,接受越来越多社会化的学习,人们与自然的距离才开始慢慢拉大,自我意识也逐步被突显。

意识的显化和被强化使我们会更好地控制自己了!这似乎是在人类社会中必不可少的生存技能,因为我们定义了“不受约束”为“野蛮”,“有礼有节”为“文明”。然而当这种控制的力量过猛时,便会造成知行不一,身体的表达无法再顺从内心的真实流露,于是,收紧的肌肉,压抑的呼吸逐渐变成掩盖真情的常态,我们失去了与心相呼应的呼吸节奏,一切都因意志力的控制而变得僵硬,缺乏弹性,身体如此,呼吸如此。

03 自 由

联结的建立,交流的达成,应该并不是我们追求的所有。如果呼吸肩负着某种心灵的期许,那应该就是自由吧!

2020或许是让我们所有人对这个主题都分外感同身受的一年。不妨回想一下任何一段长时间佩戴口罩后的身心状态。当呼吸被局限在一个狭小的空间内时,它带给我们的不适一定不是只存在于呼吸本身的,而是有着“牵一发动全身”的力量,头痛、倦怠、烦躁、注意力不集中…这些都可能随之而来。而在慢性或极端情况下,不被充分允许的呼吸实则就是在慢慢消磨生命。很多有着长期呼吸道困扰,尤其是鼻部经常堵塞,无法顺畅呼吸空气的人,性格上也会从开朗慢慢变得极端,容易被周遭的人或事激怒,这种情况的出现,本质上是他们心灵深处对生活意义的不明朗或迷惘,如同囚鸟,早已忘了天有多高。

另一方面,呼吸的同时,伴随着的另一个生理现象就是嗅觉。这似乎是对人或者是对万千生命极为巧妙的一个设计,就是我们不仅要活着,更要去体验活着的每一个当下,感受每一次呼吸同时进入鼻腔的每一种气味,让丰富的嗅觉细胞带我们去领略世界的万千不同,去欣然于世界的美妙和美好。因此,当一个人的嗅觉出现了异常,也意味着他失去了体验这个世界多样性的自由度,生命会在一种单调的循环中慢慢枯萎,很多人会在身心上出现急转直下的落差,例如:阿兹海默症。

由此可见,呼吸并不只是一个纯粹的、本能性的生理机制。它的存在是背负着影响生命的多维度意义。如果我们没有办法理解这些,也就难以读懂身体在我们认为的“病态”下所想表达的“语言”,和在那个当下“生命进程”想诉说的内容。譬如:咳嗽其实是一种“难言之语”的表达,或是愤怒的出口;哮喘是被过度压抑后,奋力,甚至孤注一掷的反抗,以及,长期陷于这种境遇下,人体开始养成的自我保护机制(对环境越来越敏感);又或是鼻塞是杜绝与外界交流的信号,抑或意志力过强而导致的自我克制,等等…

如此,当我们再遇到呼吸系统问题的时候,我们聚焦的可以不再是先化痰还是先镇咳,诸如此类的枯燥症状;我们更希望达成的,是和当事人在生命层面的对话,或许,TA会愿意向你展开一幅丰富的人生画卷;而在此之后,你交付于TA的,也不是一瓶像药剂模样的油,而是你品读完TA的故事后,用心回馈,以植物为媒介的礼物。

而植物(精油)的选择,在这里是可以不完全受限于药理属性(化学成分)的,更多的可以从植物本身的生长性状,它们的 “个性特征”上去考虑。下面我们还是沿着上面提到的三个“需求”来做用油上的匹配讨论。

01 联 系

对植物来说,它们也需要与这个世界“交流”,除了光合作用,它们也进行呼吸,而且这个呼吸不仅是地上部分,我们通常认为的叶片,还包括地下部分,植物的根系。如果你对人体生理解剖稍微有点印象的话,可以在此刻脑补一下呼吸系统的构造。从某种程度上来看,它其实就像一棵“树”,气管是“主干”,向下联结的支气管和细支气管就像大树在地底蔓延开的根系,肺泡你或许可以把它想成根瘤菌。

而向上走,我们鼻腔中的纤毛,或许就是那随风飘荡的“树叶”吧!所以我们在对呼吸系统用油的选择上,侧重于上呼吸道的,可以更多的考虑叶片类的品种(事实上非常多的呼吸道用油都是叶片类的,例如:尤加利叶,月桂叶,罗文莎叶等等),而下呼吸道部分的用油,很多根部类的精油是常被我们在呼吸系统中忽视应用的,例如:欧白芷根,圆叶当归根,大花土木香根、大高良姜等等…

02 节 奏

如上文所说,我们之所以会迷失呼吸的节奏,很大程度上是由于意识的过度控制,从而导致身心的失联。“放下、放松”虽被经常提起,但做起来却并不容易。而芳香疗法在这方面“很有一套”,它不仅有着很多能放松/平衡神经系统的精油,我更看重的则是另一些能唤起感官效应,让我们实实在在察觉到身体存在的品种,例如:香料类的精油。

在常规认知中,香料类的精油更擅长处理消化系统问题,但与此同时我们也不得不承认,人也只有在吃吃喝喝的时候,最能感受到身体的需要,因身体获得满足而产生愉悦。(写到这里忍不住想吃火锅了,哈哈!)而另一方面,很多香料在长期的应用过程中是被当作“催情剂”的。“催情”这个词的背后需同时具备两个条件:①人的极度放松;②身体感官的全面调动。所以,当香料类精油应用在呼吸道案例时,比较擅长调整那些“过度用脑”且同时存在呼吸节律紊乱问题的人群。而且很有意思的是,我们这里是可以从一些香料类精油的药学属性去回推它们的作用,像甜茴香,你会发现你想用的这个情境也是它的药理作用可以充分支持的。

03 自 由

自由是个很大的主题,可以发散的内容很多。在这里,若以呼吸系统为情境的话,我们所追求的自由除了自我意志的自如表达,还包括与周围环境的融合性,也就是你的表达有人聆听、认可并信任。如此才构成一个完整的“呼吸交互过程”。

其实在我眼里,除了盆景,植物们都是自由的,但要谈到与环境的融合性,可能很难有哪个类属能与菊科家族相提并论。开春,其它植物尚未完全复苏时,它们是第一个从草丛中冒出来,小小的,探着脑袋;而入冬后,即使树叶凋零,我们也总能在路边看到几株不败的“野菊”,似乎还有着等待冬雪的劲道。菊科植物可单独生长,也可连成整片,如铺在地上的一层花毯。它们的这种跨越时间、空间的自由度、韧性和耐力是极为匹配因缺乏自主的定力,过分顾及外界态度不敢表达自己,从而引发呼吸系统问题的人群。譬如:德国洋甘菊、摩洛哥蓝艾菊、岬角甘菊…都是在此类案例中有良好表现的精油品种。

“脑暴”至此,也只能说我做了个抛砖引玉,相关的内容应该还能深挖,从而扩展出更多的用油线索。在我看来,这才是芳香疗法最“好玩”的地方,也是让我长久以来始终保持热忱和好奇的源泉。

关于润喉糖,以及由它引出的一些话题今天就先到这里吧!

其实并不是所有的润喉糖都是“清凉”口味的,我比较喜欢吃一些不那么“辣”和“凉”的润喉糖,而在这些糖里面通常会添加鼠尾草精油和八角茴香精油。不知道当你看到这两个润喉糖的配方成分时,会想到些什么?如果有的话,在讨论区给我留言吧!

References:

[1] Luisa Diomede, Mario Salmona, The soothing effect of menthol, eucalyptol and high-intensity cooling agents, 2017

[2] K. Hüsnü Can Baser, Gehard Buchbauer, Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications