植物油有毒?浅议植物油的区别和油脂的合理应用

但凡沉浸在芳香疗法中的人,在精油之外还会对植物油产生一种好感,它们虽然没有特别的气味,质感和滋味也并不十分讨喜,成分构成看起来更是极为雷同,但就是有种魅力让人在它们的相似性中去体察出细腻的不同,将之调配,成为一层与肌肤最亲密的呵护。除此之外,芳疗学习者还会极为肯定植物油对于健康的价值,并在做自我保养,或处理一些问题时去口服某些植物油,以此作为一种自然疗愈的生活方式。

然而有一天,我收到一位读者发来的几篇文章,它们的内容却都在讲述“植物油对身体的危害”,甚至很严重地称之为“植物油有毒”。这让她产生了困惑,因为自从接触芳香疗法以来,她也有了口服植物油的习惯,而这些内容无疑是对她过往认知的巨大冲击,究竟哪一种说法才是正确的呢?

说实话,那几篇文章中的某些观点也是令我吃惊的。于是为了找出合理的解释,我着实花了一些时间去翻看各种资料,持褒贬见解的都有,想尝试从中整理出一些脉络,以对植物油,这个可广义可狭义的概念有更中肯的理解。不过在梳理的过程中也确实发现,依然有不少无法定论的问题,在这里我也会写出来,供大家一起参考和思考。

人类在油脂食用上的习惯曾经历过一次重大改变,上世纪五六十年代,美国生理学家Ancel Keys力推“饱和脂肪酸导致心血管疾病”的理论,并在媒体的广泛宣传下让人们对黄油等动物油脂开始心存芥蒂。而同时期,液体植物油稳定技术的诞生也恰似为人们打开了新世界。从此商业植物油替代了黄油占据了主要市场。这一改变也随着美国向全球进行的商业和文化强势输出被带到了全世界,各个角落的人们都开始广泛食用植物油。

很多人其实都对这种转变默认为理所当然,因为植物油这个名字光听上去就很友善,很容易让人与“健康”关联起来。可事实并未像人们期许的那样。在以植物油主导的这段时间里,心脏病的发病率似乎并未锐减,高胆固醇的人亦日益增多,所以究竟是哪里出了问题?我们该怎样去评估“植物油”给我们带来的影响?要解答这些问题,需要从几个不同的视角看待油脂的实质以及它们与人体之间的关系。

植物油和植物油并不同

尽管都被称作植物油,但以不同萃取方式获得的植物油,其特性有很大差异。目前植物油的主要萃取方式可分为三种:压榨法、溶剂萃取法,以及精炼法。了解它们详细的工艺流程可以帮助我们明确不同植物油中成分的异同。

压榨法是一种较为传统的萃油方式,再作细分又可被分成:开放式压榨法、封闭式压榨法和循环压榨法。从字面上我们大致可以了解它们之间工艺的区别,但最重要的区别是在压榨过程中温度的变化和控制。作为植物油中重要的营养来源——多元不饱和脂肪酸对于温度相当敏感,譬如亚麻籽油在70℃以上,其亚油酸、亚麻酸等成分就会开始流失。所以一直以来,低温冷压的植物油才被认为是完整保留植物种籽或果实中原始成分的方法。而在这三种压榨法中,循环压榨法因压榨机是螺旋式设计,这就导致它在作业下的温度普遍在100℃,极端高压下至170℃,从而一定程度影响油品。因此,仅是“压榨法”并不意味着对植物油原始风味和营养的保留,只有控制在60℃以下进行冷压,且首道压榨的植物油才具备了特别的风味和相当的营养价值。

溶剂萃取法(也称浸出油制法),是将碾碎的种子或果实浸润在有机溶剂(通常是乙烷)中,从而使得油脂析出并溶解在溶剂里,之后再以高温方式(至少140℃)将溶剂脱除,得到植物油。这是目前全世界范围内运用最广泛的植物油萃取方法,市面上90%以上的植物油都是通过这种方式制得的。原因很简单,相比压榨法它可以获得更大的萃油量。但是“溶剂是否能完全从植物油中脱除”一直是被顾虑的问题,于是为了提高“安全性”,溶剂萃取的植物油一般都会进入精炼的阶段,去作进一步地“净化”!

精炼法的诞生,某种意义上是为了满足工业化中“统一标准”,所有经过精炼的油无色、无味,不管名字叫什么,看上去、闻上去、吃上去都差不多,相比起冷压的植物油来说,不仅是性状的改变,更是植物灵魂的抽离。

精炼的优点就是让植物油变得统一和相对更稳定,这两点极大地满足了商业运作的要求,但与此换来的代价是在提炼过程中牺牲掉了植物油中本应存在的大量“活性成分”,譬如在脱胶的过程中会剔除大量的脂肪伴随物,像卵磷脂;在漂白的过程中,各种带有抗氧化效果的天然色素被一并清除;在除臭阶段,持续的高温高压蒸馏(220℃)迫使部分脂肪酸“突变”成对人体有害的反式脂肪酸。反式脂肪酸在精炼植物油中的占比可以高达5%,而这一成分在冷压植物油中的含量通常不超过0.1%。

📝 由此我们可以看到:仅从“植物油”三个字,也就是广义上的植物油,其优劣、益害很难简单定论,了解植物油的加工方式是判断它们特性的首要条件。冷压初榨植物油是植物种子和果实营养成分的(全盘)托出与保留,而所有为了追求产量和所谓稳定性的商业植物油更像是烹调中的一个润滑媒介,油脂营养成分的大量丧失,以及脂肪酸形态在加工过程中突变(反式脂肪酸),让它们对人体的健康起不到实质性的作用,相反充满隐患。

冷压植物油却也并不完美

从萃取工艺来看,冷压初榨植物油显然是植物油中的佼佼者。脂肪酸,尤其是不饱和脂肪酸,和各种脂肪伴随物(卵磷脂、β-胡萝卜素、蜡质、类黄酮等)对人体健康可起到积极的作用,譬如:omega-9可增加HDL(高密度脂蛋白)并同时降低LDL(低密度脂蛋白),从而在一定程度上降低心血管发病率;又例如,植物油中伴随的α-生育酚、β-胡萝卜素等,无论是外用于皮肤,还是口服影响人体细胞,都能起到良好的抗氧化作用,对预防人体老化有着不可小觑的贡献。这些都是目前在营养学、芳香疗法中推崇植物油有利于健康的主要论点。但冷压植物油在对人体的影响上并非毫无瑕疵,却常常因过度看重它们的正面价值而被人们选择性忽略,这里我简单概括为以下三点,其中有两个问题同时存在于冷压和精炼/商业植物油中。

01 残留物

由于压榨方式的直接和单纯性,会使得种子中的游离脂肪酸、植物农药残留,重金属,多环芳香烃在压榨后的植物油中依然有残存,而这些成分却都可以通过精炼的方式有效去除。因此有不少推崇商业精炼植物油的人常以此作为“把柄”来质疑压榨植物油的安全性。当然,这个问题还是可以被适当规避的,比如冷压的种子来源于有机种植的话,其获取的植物油安全性就大大提高,但这类植物油的产量通常有限,且价格并不亲民,很难全面推广。

02 加热的副作用

蕴含多元不饱和脂肪酸是冷压植物油的最大优点,但这个优点很脆弱,稍不留神就会“黑化”,温度就是决定它“是正是邪”的关键因素。大部分的冷压植物油一旦加热烹调,其产生的危害绝不可小觑,它们的高氧化性在加热过程中得到“淋漓尽致”的发挥,脂肪酸结构发生巨大变化,各种新成分应运而生。譬如:常见的亚油酸(LA)在130℃以上就开始发生变化,在160℃以上便开始产生反式脂肪酸,如果再持续加热,譬如高温油炸,则会产生致癌性的4HNE( 4-羟基-2-壬烯醛)。①

这个问题其实也同样存在于精炼的各种植物油中,精炼油中除了含有小部分的反式脂肪酸外,依然包含了种子/果实中的原始脂肪酸,比如常见的葵花籽油、大豆油、菜籽油、花生油、玉米油中都含有不同比例的亚油酸(LA),因此,所谓精炼油具有稳定性是相对的,当它们在进行加热或高温时,同样存在被氧化的风险和危害。这一点也是目前西方社会开始反对使用商业植物油的重要观点之一。

03 Omega-6 的两面性

Omega-6属于人体的必需脂肪酸,却因身体无法自行合成,必须从食物中获取。它和 Omega-3 都是细胞膜重要的组成部分,是人体内诸多生化成分的前驱物,例如:它参与血压调节和炎症反应,也与人体正常的新陈代谢息息相关。肉类、坚果、玉米/麦片、(冷压和精炼)植物油都是Omega-6的来源。然而,现代饮食习惯和内容的改变(如:植物油替代了动物油,肉类与方便食品的食用增加)让Omega-6的摄入远远超出了人体的需求。

我在一篇描写关于美国饮食结构变化的文章中看到这样一组数据:

1909年美国人平均每人每天消费9.5g Omega-6;1999年这个数值上升为24.6g;而如今每天摄入Omega-6要将近40g。 ②

这意味着目前美国人每天有超过10%的食物能量来源于这个单一的脂肪酸,而对于一个成年人来说,对它合理的摄入量应控制在食物总能量需求的2.5%。中国的情况虽因中西方的饮食文化差异会有所不同,但目前中餐烹饪大量用到植物油(以商用精炼植物油为主),以及西方饮食习惯和内容的输入,肉类、快餐、蛋糕甜品、坚果食用量比过往都有增加,以至于Omega-6摄入“超标”的情况在中国不无可能。

💡 每日食物摄取总能量需求可根据每个人的基础代谢率(BMR)乘以每日平均活动水平来计算,以此作为一个参考值。

久坐不动(几乎不锻炼),BMR x 1.2。

轻度运动(每周锻炼1-3天),BMR x 1.375。

中度运动(每周适度锻炼和/或进行3-5天的体育运动),BMR x 1.55。

重度运动(每周6-7天的剧烈运动),BMR x1.725。

高强度运动(从事体力劳动或体能训练如每天两次的训练),BMR x 1.9。

👩 举个例子:一个30岁女性,身高165,体重50kg,BMR为1161kal 她是上班族,轻度运动,因此每日食物摄取总能量需求是1600kal左右,omega-6的合理摄入量为每日40kal,这个量基本上就是食用5ml葵花籽油的量。

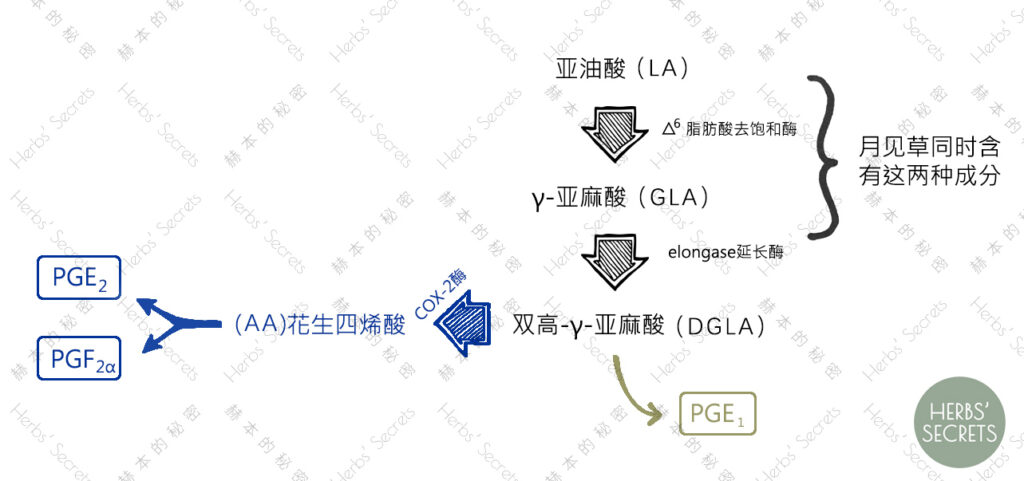

凡事凡物过犹不及,Omega-6的过量摄入所引发的后果是促发各种身体炎症,为诸多慢性病提供了条件。我曾在过往一篇讲月见草油的文章中提过Omega-6进入人体后会发生哪些转机,并对人体产生怎样的影响,这里用一张图表再简单回顾一下。

图表中路径①:LA、GLA生成DGLA → 代谢得到前列腺素PGE1

前列腺素PGE1:消炎小能手,也可以抗凝血(活血)。当身体发炎或疼痛时,它能给予安抚;近些年的一些研究显示,如果人体缺乏它,不仅会有持续的慢性炎症或疼痛发生,过敏(如:异位性皮炎)、荷尔蒙失衡的几率会大幅度提高

路径②:LA、GLA生成DGLA → 在酶的作用下先产生AA,再继而得到前列腺素PGE2和PGF2α

前列腺素PGE2:促炎捣蛋鬼,它会作用在炎性细胞上的相应受体,放大炎症反应,使身体产生明显甚至强烈的发红、肿胀、灼热、疼痛等症状。

前列腺素PGF2α:善于在身体里营造戏剧化的效果,但对女性有着极为重要的作用。是它促使卵巢平滑肌收缩,引起排卵;也是它引起子宫强烈收缩,促进分娩。

从这个图表来看,严格意义上,Omega-6的三种脂肪酸:亚油酸(LA),γ-亚麻酸(GLA), 花生烯四酸(AA),进入身体后并非完全在身体里制造炎症,最直接致炎的是AA;被摄入最多,有很大的机会会转化成AA的是LA;而GLA是一个非常稀有的Omega-6,它很难在一般的食物中得到,只有食用特定的植物油才能被获取,例如:月见草油、琉璃苣油。而且它在人体中的转化“功大于过”,会形成AA的数量极少,主要还是产生具有消炎效果的PGE1,所以在自然医学/疗法中,口服月见草油也常被用来处理过敏、关节炎和慢性肠炎等问题。

📝 综上我们可以得到这样一个结论:对植物油作用于健康利害关系的判断会需要综合多个因素,它们的表现取决于每一种植物油被使用的场景,以及在这个场景里人们的使用方法与剂量。

传统饮食习惯的回归

奥地利生物学家Dr.Spiteller在他的研究中发现:经过加工的多元不不饱和脂肪酸才是导致动脉硬化的罪魁祸首,而不是饱和脂肪酸。他认为动脉粥样硬化始于胆固醇酯中的不饱和脂肪酸(尤其是亚油酸LA)和 LDL 中磷脂的氧化增加。

脂质的过氧化物会在血液中被当作异物,并被吞噬细胞识别,在吞噬后形成泡沫细胞,这是动脉粥样硬化斑块形成的主要原因之一。此外,人们也发现在高温油炸过程中,植物油产生的4HNE也与动脉硬化有着紧密关联,它会诱发人体体内的严重氧化和炎症。4HN这个成分目前被认为主要从植物油转化而来,除了会增加炎症风险,还会损伤细胞,影响肠道平衡,增加心血管和肝脏疾病的风险。

终于,随着时间的推移,随着某些病症数量的居高不下,人们开始重新考量植物油带来的影响,并有了回归传统饮食方式的意愿。事实上很多国家/民族的传统食用油都有一个共性,就是含有大比例饱和脂肪酸,欧美国家的黄油,东南亚热带地区的椰子油和棕榈油,印度及周边地区善用酥油,以及我国一直有食用猪油的习惯。

饱和脂肪酸最大的优点是能耐受高温,在烹调的过程中保持稳定,避免氧化反应产生的各种危害成分。其次,它们中含有的短、中链脂肪酸可减轻人体消化系统的负担,并参与诸多生理运作。例如:黄油中的酪酸(或称丁酸)可以帮助益生菌附着在肠道,同时也为肠道细胞提供能量来源,它能减少肠道炎症,维持大肠的健康功能;而椰子油中的月桂酸也有轻微的促消化的作用,并且当它进入人体后不需要胆汁和消化酶协助分解,这一点更是为无法顺利分泌胆汁的人群提供了食用油脂的可能。

早些年被广泛推崇的理论“饱和脂肪酸导致心血管疾病”也在越来越多对脂肪酸与健康关联的研究中被认定为假说。人们发现,如果当年Ancel Keys论文里所研究的样本国家发生变化,那么最后的结论将完全不同。换言之,Keys只是想证明自己的理论而刻意挑选了匹配的国家。但这个理论早已深入人心,直到今天,在大部分人的心里饱和脂肪酸依然是那个会增加胆固醇的坏家伙。

这里我想提供另一个视角去了解胆固醇,或者说,我们要去理解,胆固醇为何会升高这件事,这对明白饱和脂肪酸是否对人体起到负面影响很重要。首先,胆固醇对于人体来说是不可或缺的,它维持着细胞功能并对其有修复能力,参与内分泌和神经系统的正常运行,以及人体分泌胆汁的生理功能。因此80%的胆固醇来源于人体的自行合成,以防止这些重要的生理功能“发生意外”而使人体陷入危险,仅有小比例的胆固醇是从食物中得到的。其次,胆固醇与蛋白质和钙结合会形成一种“超级胶水”,这种“胶水”会在血管缺乏胶原蛋白,缺乏弹性产生脆弱时,用于补救以防止血管破裂。但而若这种“修补”始终在进行,血管就会变窄,因此,附着在血管中的胆固醇其实并不是动脉硬化的原因,而只是一个症状,一种人体自救后留下的产物。我们需要去追究的应该是:是什么导致胶原蛋白不充足而使得血管脆弱?人体老化是一个原因,而更常见的是体内缺乏足够的抗氧化剂和必要的营养元素(例如:微量元素),这点往往与现代人的快餐饮食,压力等因素有息息相关。

另一方面,并非所有的饱和脂肪酸都会令胆固醇升高,仅有月桂酸、肉豆蔻酸和棕榈酸这三种会影响胆固醇水平,而且这种影响是同时增加HDL和LDL,换言之,就是“好胆固醇”HDL和“坏胆固醇”LDL同时增多,其中,月桂酸和肉豆蔻酸提高HDL的程度要高于LDL,仅有棕榈酸增加的LDL要比HDL略多。④

近些年的很多研究其实也都否定了饱和脂肪酸与心血管疾病的因果关系。并且在医学上也不以胆固醇值的升高(主要是LDL)来作为评判动脉粥样硬化风险率的标准了,更确切的是要去查看胆固醇比值,即总胆固醇与HDL的比率。很多营养学家或相关领域的医生也着实看到了近些年广泛食用的商业植物油加热后产生的诸多问题(包括反式脂肪酸的问题),并开始呼吁:人们需要回归传统饮食方法,也就是以天然饱和脂肪酸替代植物油作为日常的主要食用油。当然,万事万物如果没有了界限依然会出现问题,饱和脂肪酸的摄入量仍然需要被控制在一个不会给健康带来风险的范围内。我查看了<中国居民膳食营养素参考摄入量>以及德国营养协会的推荐:一个成人每天可以摄入的饱和脂肪酸比例建议在总能量的10%以内,也就是说,一个日消耗2000卡的成人,饱和脂肪酸的摄入量应控制在20-27克/天,当然,这里不只包括食用油,还有肉类、烘焙制品等含有饱和脂肪酸的食物。

📝 到这里,我们基本上可以确定,油脂的好坏并不能以脂肪酸的饱和还是未饱和来区分判断,它们都是人体需要的,并会在人体的生理运行中和健康维护上发挥作用,各有所长。唯一可以确定的是,我们需要杜绝反式脂肪酸,它在商业植物油和人造黄油(一种饱和脂肪酸)中广泛存在;并且我们需要控制油脂的摄入量,无论是过多的Omega-6,还是过多的饱和脂肪酸都对人体健康产生风险,唯有一种不饱和脂肪酸是在日常饮食中不能被完全满足,需要我们有意识地去加以补充,以来改善人体内的炎症情况以及维护多个人体系统的运行和健康,它就是:Omega-3。

Omega-3:构建平衡的重要因素

人体是一个动态平衡系统,中国文化将此总结得最为精辟:阴阳相抱,合成一体。所以,既然人体内会产生促发炎症的物质,那必定也会有消炎因子的存在,两者在正常情况下是彼此制约的,以维护人体平衡。那么对于必须脂肪酸来说,Omega-6和Omega-3就是这样一组制约关系的存在。

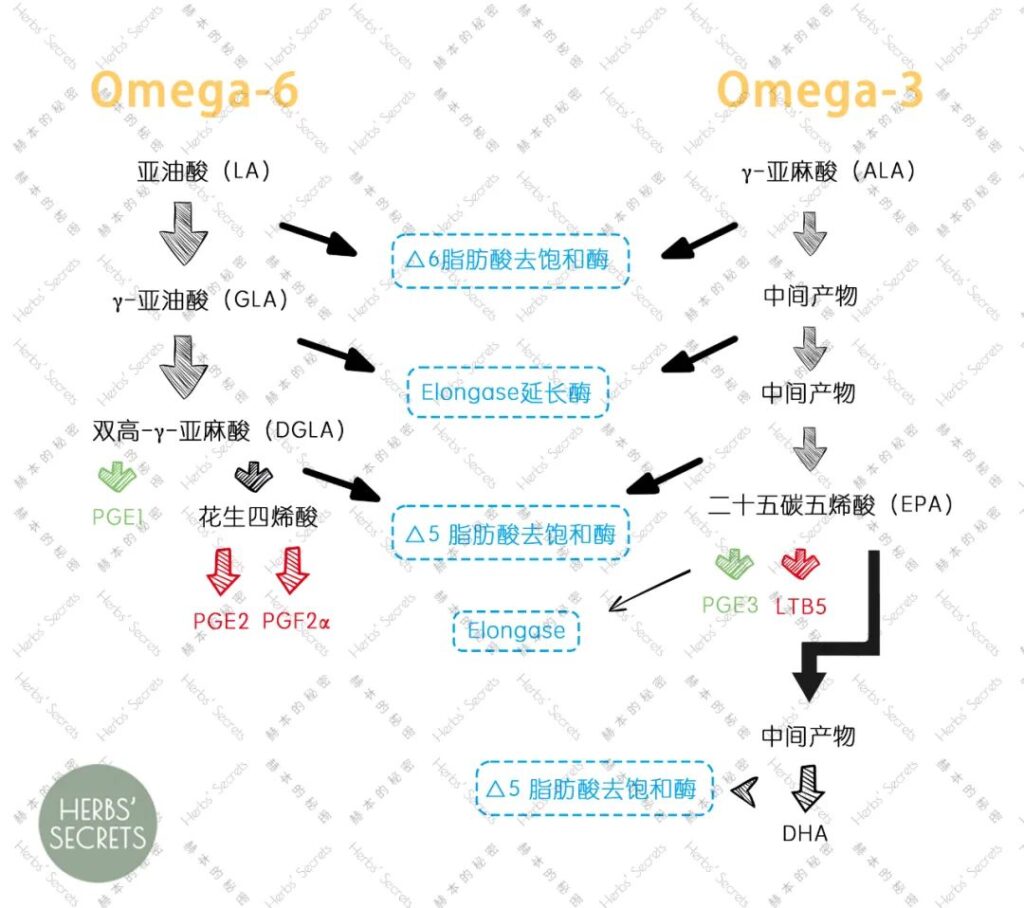

Omega-3可以“解决”因Omega-6在体内过量而产生的诸多问题,因为它可以减少体内炎症的发生,还对人体神经系统、心血管系统和免疫系统都有着积极影响。从下面这张图表中我们可以了解Omega-3的转化过程,以及它与Omega-6的关系。

从中我们可以看到,ALA进入人体后会与LA竞争利用delta5和6脂肪酸去饱和酶,从而减少具有较强促炎反应的AA生成,在一定程度上降低了人体体内的炎症反应。另一方面,ALA有可能转化合成具有消炎作用的PGE3。不过从ALA到EPA或DHA的转化效率极低,一个成人的转化率分别仅有5-10%和0.5%左右,所以从某种程度上来说,EPA和DHA这两个对健康价值很高的不饱和脂肪酸值得被单独补充,尤其是对于已经罹患有心血管疾病,自体免疫系统疾病(如类风湿关节炎)的人群。

或许人们从未像今天这样去关注“刻意摄入Omega-3”这件事,因为饮食结构变化催生出的现代病让我们不得不去做这项补救工作。在一篇美国遗传、营养和健康中心发表的文章中提到:人类进化过程中的饮食内容,其 omega-6 与 omega-3 必需脂肪酸的比例约为 1,而现今西方饮食中它们的比例为15:1–16.7:1。过量的 omega-6 和非常高的 omega-6/omega-3 比率会触发许多疾病的发病机制,包括心血管疾病、癌症以及各种自体免疫性疾病。而减少这个比例可以有效降低相关疾病,如:乳癌、哮喘、风湿病的风险。③

目前各国健康营养协会建议的Omega-6/Omega-3的比例在5:1,有些要求较“高”的国家,像日本还提出了2:1的建议。但不管数值到底是多少合理,减少Omega-6的摄入,并有意识地去补充Omega-3是目前大部分人在饮食上要去改变的内容。

与Omega-6一样,Omege-3的来源也有植物和动物两种。但我们在植物中只能获取ALA,EPA和DHA主要存在于海洋鱼类、磷虾和海藻中。因此,如果仅以植物油为来源补充Omega-3的话,每天服用的量要比EPA和DHA摄入量更多,且在一些功能上无法满足,譬如对大脑的保健:

一般成年人EPA/DHA 每天摄入量在300-600mg;而若从植物油中获取ALA则每天需要的量在1100-1600mg,也就是差不多火麻仁油一茶勺的量。

我很喜欢的一位德国医学教授Jörg Spitz建议,由于目前大部分人都存在Omega-3短缺的情况,因此每天的摄入量可以在2000mg(EPA/DHA)。

作为治疗用途,EPA/DHA的摄入量最高可以到达5000mg/天;⚠️但是高剂量的Omega-3具有稀释血液的作用,所以如果已经有在服用这个作用药物的人需要非常注意Omega-3的摄入量,绝不可超量服用,很多事情并非多多益善。

而且,如果我们是以植物油(ALA)作为主要的Omega-3补充剂的话,改变饮食习惯,降低Omega-6的摄入量,会来得更加重要,因为稍不留意就会出现“无效摄入”。举个例子,同时喝一勺亚麻籽油(蕴含约60%ALA)和两勺葵花籽油(蕴含50%以上LA),因为两者进入体内后对酶有竞争关系,ALA向下发展,转化为EPA-PEG3和DHA的可能性会又进一步降低。当然,ALA的作用不止是抗炎领域的一个前驱物,它也对人体有诸多其他贡献,比如:平衡血液中的胆固醇量。也因此,我们对Omega-3的摄入种类/来源可以多元化,并且每个人可以针对自己身体的情况和希望的调理方向作出不同的Omega-3种类安排以及剂量选择。

图:商海藻油中同样含有丰富的EPA/DHA,素食者也可安心食用。

植物油有毒?

写到这里,我想大部分的读者应该对“植物油是否有毒?”这个问题的答案有了一些眉目。但在文章的最后一个段落中,我会将这个问题的严重性放大,给大家看一些更激烈的观点,以及,我尝试对这些观点作出回复(有不同想法欢迎补充)。

1. 植物产生油脂用于保护种子,免受被吃掉,比如动物,所以这些油脂会阻止胃中的消化酶。Ray Peat, Unsaturated Vegetable Oils: Toxic

这个问题需要拆分成两部分来看。首先,种子不想被吃掉?这个命题应该不成立,或者说对于相当一部分植物来说它们并没有这种想法。作为一种生物,本能是在这颗星球上生存下去,而谈到生存问题就必然会牵涉到繁衍。植物不能行走,所以要用什么办法才能“扩大领地”,拥有更多数量?为此,它们发挥出了十八般武艺,譬如:蒲公英的种子借助风力用飞行的方式进行播种;椰子的果实虽大但可以漂浮在水上,通过水路进行传播;而更大数量的植物是通过鸟类和动物进行传播的,也就是它们的种子/果实被吃掉以后,再经由动物粪便排出,从而得到了迁徙与繁衍。可谓是水陆空全方位出击。而对于种子来说,脂肪酸更主要的作用是作为它生长发芽过程中的能量储备。

其次,油脂是否会阻止胃中的消化酶?我没有查到确切的研究论据。但根据人体对脂类消化的途径来看,胃不是主要场所,脂类的消化场所主要在小肠。但当人食用了脂肪酸后,小肠黏膜的确会释放一种激素——肠抑胃素,来抑制胃液的分泌和调节食糜的流速,以让脂类在小肠中能被更充分地消化和吸收。所以,如果一个人的胃酸偏少,摄入的脂类又比较多的话,的确会造成消化不良,甚至有胃痛这样的情况。

而且,消化酶的工作内容之一就是分解、转化各种食物内容,当然油脂也包含其中。油脂摄入引起消化障碍更主要的是人体本身的体质发生变化,不足以有能力去完成消化任务。这种体质改变的原因很多,比如长期饮食不当导致Omega-6与Omega-3的比值过大,体内炎症发生,导致消化酶的分泌不足;也可以用中医的观点来看,就是小肠的温度过低,使很多生化反应无法进行,才造成了消化困难。

2. 不饱和脂肪酸会引起荷尔蒙失调,比如阻止甲状腺素分泌,增加雌激素。Ray Peat, Unsaturated Vegetable Oils: Toxic

这个观点乍一看应该和很多人的认知出入很大,包括我。因为在芳香疗法中会强调不饱和脂肪酸,尤其是特定的种类,能参与和调节人体的荷尔蒙。譬如说月见草油(GLA)的摄入可以让人体产生更多的PGE1,从而重建荷尔蒙平衡,这里就包括调控雌激素的平衡。而且,不饱和脂肪酸也是合成荷尔蒙的必要物质,其中也包括了甲状腺素。

所以两个理论,谁是谁非?

我想,如果把第一个理论稍微修改一下,或许看起来会更加合理一些,即:过多的Omega-6不饱和脂肪酸(主要是AA)会引起免疫系统紊乱,继而影响荷尔蒙的平衡…,因为过多的PEG2产生会让身体对炎症产生过度反应,造成一种自我攻击的现象,也就是我们所认为的自体免疫性疾病,像目前常见的桥本甲状腺炎就是这样一种情况,而正是因为特定部位的炎症从而引发功能下降,产生全身性的影响。所以在这类型的疾病中,“消炎”往往是一项很重要的工作,比如在调理桥本的饮食建议里,服用Omega-3和硒会对炎症的改善很有帮助。

3. 鱼油与胃酸反应会形成三种毒性化合物:4HNE、4HHE 和丙二醛。 这会导致服用鱼油后出现消化不良的情况。Luke Shanahan, Deep Nutrition

说了那么多关于Omega-3的优点,突然看到这一条是不是很意外?我也是惊了个呆。所以特意去请教了上面提过的医学教授Jörg Spitz和他的团队。我得到的答复是:Omega-3在人体内的氧化可以通过Vitamin E的协同有效被阻止,所以一般来说,鱼油胶囊服用应该是随餐,以确保有效的转化和吸收,且在正常剂量下服用鱼油是安全的。

结 语

依据上面讨论的这些,回到现实生活中,我们的用油习惯是需要发生一些变化的:

做菜烹调可以适当选择动物油脂或含有单元不饱和脂肪酸的植物油,例如:橄榄油、山茶花籽油、苦茶油、高油酸型葵花籽油(均为冷压),需要尽量避免或少用现在更为常见的花生油、玉米油、红花籽油、普通葵花籽油,大豆油这些含有高比例Omega-6的植物油,而且它们也并不适合热作。

而更广泛的植物油种类,且是冷压初榨的,更适合作为凉拌佐餐的用油,或直接/胶囊食用作为膳食补充,个人比较推荐的种类:火麻仁油、南瓜籽油(尤其是奥地利施泰尔马克地区的)、菜籽油,它们均是在不饱和脂肪酸种类上很丰富的植物油品种。

这里提到菜籽油,或许有人会说,它应该是很适合中式烹调的呀,因为烟点很高,冷压的菜籽油可以在130-190°C(精炼的甚至可以高于190°C)。但我们判断一个植物油是否可以用于热作烹调,除了要看它们的烟点,还需要看其中的脂肪酸稳定性。菜籽油中含有差不多10%的Omega-3,如果进行烹调,油温控制在60°C以下的低温烹调可以确保营养成分不流失,而如果高温爆炒,或像我们有习惯用来炸辣椒油,依然会存在不饱和脂肪酸高温发生破坏,甚至“裂变”的风险。所以有些妈妈如果选购欧洲的一些婴儿辅食油,绝大部分都会是菜籽油,或是菜籽油为主的植物油,它们的正确用法是冷作,而不能用于烹调!!

关于植物油更多品种的介绍/讲解,或是在某些生活场景中植物油的选择和应用我会再用文章或视频的方式和大家分享。当然,如果你有特定的问题,也可以给我留言。像这篇文章的起因就来自于一位读者的留言。

而在这里,关于植物油的应用原则就先告一段落,希望大家通过这篇文章可以对“油脂”这个概念有一个更清晰的认识,并辨识在某些宽泛的词汇下所隐藏的不同。

Reference:

① Sabine Krist, Lexikon der pflanzlichen Fett und Öle

② Jeff Nobbs, Why is vegetable oil unhealthy?, jeffnobbs.com

③ The Center for Genetics, Nutrition and Health,The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids, Biomed Pharmacother 56 (2002) 365–379

④ Ulrike Gonder, Dr. Nicolai Worm, Mehr Fett, S.75